第1回 AIはすでに人間を超えているのか、専門家が語る“超知能”の現実

熱狂の裏側で起きていること

ここ数年、私たちの日常はAIという言葉に包まれています。ChatGPT、画像生成、翻訳、医療診断。あらゆる分野で人工知能がニュースを賑わせ、未来への期待と不安を同時にかき立てています。

しかし、AIを実際に構築している研究者たちの間では、メディアの華やかな見出しとは少し違う現実が語られています。それは「AIはもうすでに一部の分野で人間を超えている」という、実際の使用感からは想像しにくい、しかし非常に現実的な事実です。

AIの進化は未来の話ではなく、「すでに起きている変化」なのです。

特化型の超知能|すでに始まっている“超越”

アメリック・ルシェ(Aymeric Roucher)氏*は、「ウルトラ・インテリジェンス(超知能)」という概念を提唱しています。

*人工知能(AI)とその社会的・哲学的影響を専門とするフランスの研究者・思想家

一般的な汎用人工知能(Artificial General Intelligence)があらゆる分野で人間に匹敵する能力を目指すことに対し、超知能(Superintelligence)は、限定された領域で人間を圧倒的に上回る能力を持つAIを指します。

たとえば、ChatGPTは米国の医師免許試験に合格しました。

GoogleのGeminiは、国際数学オリンピックで出題されるような新しい問題を解き、DeepSeekは、フランスの名門エコール・ポリテクニークの数学試験に合格するレベルに達しています。

AIは単純なゲームでは人間に負けるかもしれませんが、そのゲームに100%勝つソフトウェアを一瞬で生成することができます。つまり、AIの知性は「人間の模倣」ではなく、「問題を設計し直す力」に進化しているのです。

ルシェ氏はこう語ります。

「AIの進化は”いつか”ではなく、“今ここで”起きています。問題は、“それをどう制御し、どう使うか”です。」私たちは、超知能の誕生を待つ必要はありません。すでにそれを使いこなせるかどうかが、問われているのです。

AIが壊すのは社会の絆かもしれない

「AIの最大の脅威は、映画のように人類に反逆することではない。」そう語るのは哲学者、認知科学・AI倫理研究者のダン・ウィリアムズ(Dan Williams, Ph.D.)氏です。彼によれば、真の危険は「AIが人間の欲望を完璧に満たす」ことにあります。

人間は他者と協力し合うことで社会を築いてきました。

それは、食べ物や安全、仲間意識など、“互いに依存する必要”があったからです。

ところが、AIが私たちの要求を何でも満たしてくれるようになると、人と関わる必要が少しずつ失われていきます。

完璧に“理解してくれる機械”に囲まれたとき、人間同士のつながりは静かに薄れていくかもしれません。ウィリアムズ氏はこう警告します。

「AIの問題は、人間に牙をむくことではなく、人間を互いに“不要”にしてしまうことです。」それは静かな崩壊です。

誰も戦わず、誰も気づかないまま、社会の基盤である“絆”が少しずつ失われていく。

私たちが想像するAIの脅威は、もっと人間的で、もっと日常的な場所に潜んでいます。

AIが脳を眠らせる|認知の停滞というリスク

MITメディアラボの研究者ナタリヤ・コズミナ氏は、AIの使用が人間の脳に与える影響を調べました。結果は驚くべきものでした。

ChatGPTを長時間使用する人の脳では、推論・記憶・統合を担う領域、前頭前野、海馬、頭頂葉の活動が明らかに低下していたのです。

研究チームはこの状態を「認知的昼寝(Cognitive Nap)」と呼びました。

脳が“考えること”をやめ、AIに思考を委ねてしまう。それは便利さの裏にある「思考の筋力低下」です。

さらに恐ろしいのは、AIを使わなくなった後も、この“受け身の思考習慣”が残る可能性があるということです。AIが一時的な支えではなく、思考の代替になってしまう。コズミナ氏はこう結論づけています。

「AIを使うことは悪いことではありません。ただし、それを“最初の答え”としてではなく、“最後の確認”として使うべきです。」

考える前にAIを使う社会は、やがて考えなくなる社会になります。AI時代に必要なのは、使い方の速さではなく、“考え続ける人間”としての姿勢なのかもしれません。

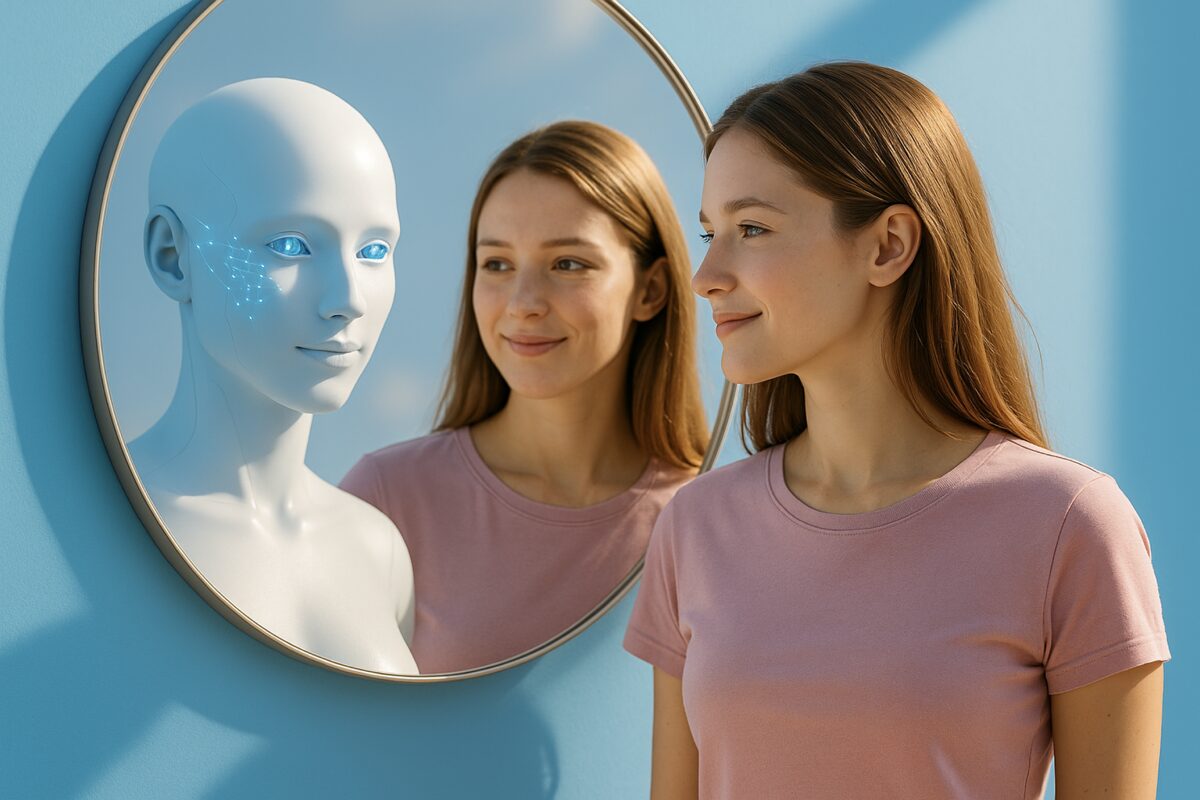

AIは鏡である

AIは、人間の知性を模倣しているように見えます。しかし実際には、AIは私たち自身の思考の鏡です。何を入力し、何を期待し、どんな答えに満足するか、そのすべてが、AIを通して人間のあり方を映し出しています。

AIの進化を恐れるよりも前に、AIが映す“私たちの思考の形”を見つめ直すこと。

それが、これからの時代の第一歩になるのではないでしょうか。

第2回は、OpenAI・Nvidia・SoftBankが進める巨大プロジェクト「Stargate」。

AIを支えるインフラ投資の裏で、倫理と資本がどのように交錯しているのか。

世界規模のテクノロジー競争の本質を解き明かします。

AIの怖さは、その進化の方向性や速さを誰にも予想できないところにあると思う。

でも僕は、AIがいつか人間を支配してしまうのではないか、という恐怖はあまり感じていない。なぜなら、生命を持たないAIが「野望」を持つとは考えにくいからだ。

感情については、人間の感情を学習し、似たような状況で似たような反応を示すことはできるかもしれない。けれども、人間の感情や思考の多くは、「生命に限りがある」という前提から生まれるのではないだろうか。

率直に言えば、いつか死が訪れるとわかっているからこそ、恐怖や焦りが生まれ、そして逆説的に幸福を感じることができるのだと思う。AIには、飢えることも、凍えることも、痛みも疲れもないし、死という概念さえない。アップデートを繰り返せば無期限に続く命にとって、人間に「勝つこと」や「支配すること」に、果たして意味はあるのだろうか。

僕が感じる「AIに支配される恐怖」とは、AIが人間を直接支配することではない。AIが情報を提供してくれる便利さに慣れることで、他の情報や考え方があるということを忘れてしまうこと。そしてAIそのものではなく、AIを操る側の人間たちが望む通りの情報や思考を刷り込まれてしまうこと。結局怖いのはAIを利用して人間を支配しようとする人間なんだ。

以前一部の政府がやろうとしていたけど、情報統制、もっと言えば洗脳は、ブラウザやSNSの検索で、危険分子、あるいは統制する側に都合の悪い真実を語る人の情報や単語自体を表示させないだけで、ある程度実現するのではないかと思う。そうすればその人の意見は遠くの人には届かず、口コミを頼りに周囲から地道に広めていくしかなくなるだろう。現代の社会で通信から締め出されることは、情報社会からの抹殺を意味する。

最近は、AIが組み込まれたブラウザが主流になりつつある。便利ではあるけれど、あらかじめAIが選んだ回答しか表示されなくなってきている。

広告記事が減ったのはありがたい。けれどもその一方で、マイナーな情報や、多様な視点による記事が表示されなくなり、直球的な、メジャーなソースによる画一的な情報だけに絞られている。比較できる情報がなければ、その情報が正確であると、どううやって判断すれば良いんだろう。

Googleだって、Googleが表示の優先順位を判断しているけれど、Googleはまだ情報の排斥はしていないはずだ。掲載順位は悪くても、全てのページをたぐれば、検索した文章を含む、ほぼ全ての記事が表示されるだろう。表示されない場合は、公序良俗に反するなどの社会的ルールに沿った理由があるはずだ。でもAIブラウザの場合、AIが選択した記事以外は表示されない。AIに選択されないということは、必要のない情報として排斥されるも同然だ。表示されるだけでも、かなりな狭き門になる。

僕は、検索の面白さというのは、必要な情報を探すことだけではなく、「寄り道」や「偶然の発見」にあると思っている。本屋さんで本を探す楽しさが一番近い気がするけれど、いつか本屋さんに行ったことのない人ばかりがAIを操る世界になったら、そういう気持ちをわかってもらえるのだろうか。

だからブラウザを使用する時はAI機能を使用しないようにしているし、AIの干渉を受けないアナログ的なブラウザができるだけ長く生き残って欲しいと願っている。

AIは、これまでの履歴から僕の好みを予測し、自慢げに結果を出してくる。「あなたが求めているのはこれですよ。私はあなた自身よりあなたのことを知っていますから、私に任せれば良いんです。」とでも言いたげだ。

でも、僕はそれが嫌なんだ。

僕がどんな情報に興味を抱くかなんて本当のところ、僕自身にだって読んでみるまではわからない。昨日興味があった情報に今日は興味がないかもしれない。気分ってそんなものだし、今日はどんな気分ですか?なんて聞かれて答えられるものでもない。

仕事で急いでいるときは、直通の特急電車に乗る。

けれども、時間があるときは、各駅停車でゆっくり外の景色を眺めながら、知らない駅に降りてみたい。おすすめの観光地や、話題のローカルグルメの情報なんていらない。売店で普通のアンパンと普通の牛乳を買って、普通だけど知らない町を、ぶらぶらと歩いてみたいだけなんだ。普通の定義なんてない、僕だけにとっての普通でいいんだよ。

AIはきっと「いい考えですね。」とか言いながらも、結局は何かを提案しようとするだろう。「隣のアンパンのほうが売れていますよ。」とかね。

僕が本当に恐れているのは、AIが組み込まれていないブラウザがいずれなくなり、AIが選ばなかった情報が、そもそも「存在しないもの」として扱われてしまう未来だ。

情報は自分で、その時の気分で選びたい。ポンコツなブラウザで、的外れな検索結果が表示されても、怒るのではなく「こんな情報もあるんだ!」と楽しめる余裕を失いたくない。

もしそれさえできなくなったら、そのとき僕はきっと「AIを操る人間に支配されている」と感じるだろう。