JPモルガン、新世代決済端末「Paypad」を発表

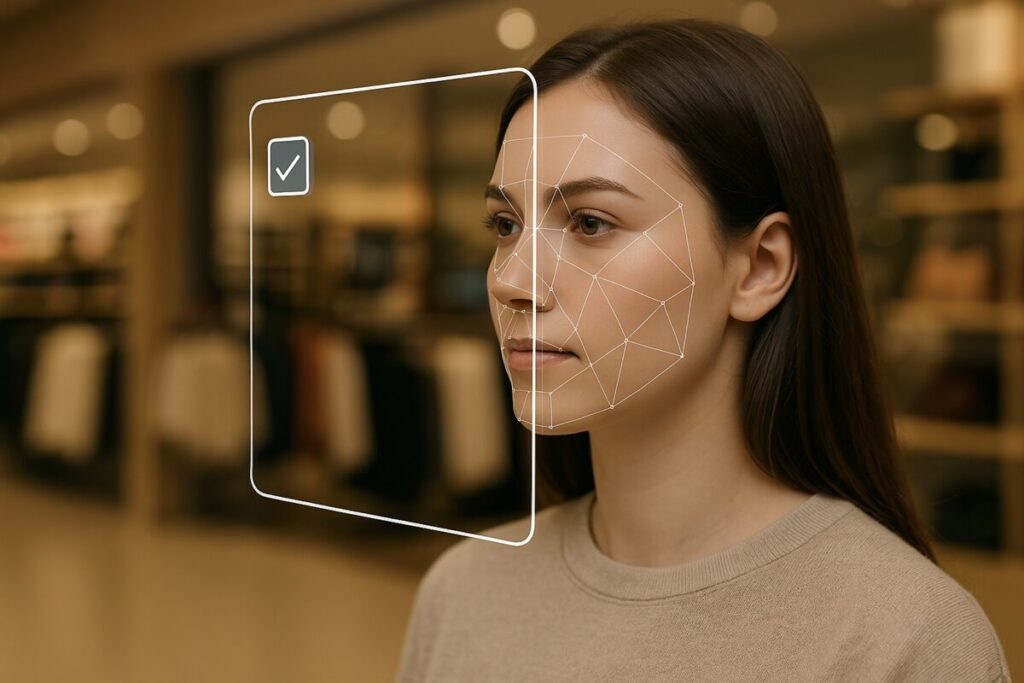

アメリカを代表する大手金融グループ、JPモルガンが発表した新世代決済端末「Paypad」には、カードもスマホも不要で、カメラに顔を向けるか、手のひらを差し出せば支払いが完了します。まるで映画のワンシーンのような所作で決済ができるのは、少し未来的で、どこか遊び心すら感じさせます。

とはいえ狙いはエンターテインメントではなく、レジ待ち時間の解消やセキュリティ強化、顧客ロイヤルティの向上です。JPモルガンはまず米国内で展開し、その後は国際市場にも広げていく計画を打ち出しています。

顔か、手のひらか

仕組みはシンプルですが奥が深いです。顔認証は端末のカメラが利用者を識別し、事前に登録したカードと照合します。一方の手のひら静脈認証は赤外線を使い、掌の血管パターンを読み取って本人確認を行います。

Amazonがすでに「Whole Foods Market」で導入していることを考えると、この方式がグローバルに広がるのは時間の問題といえるでしょう。

- 顔認証決

端末のカメラで顔を識別し、事前登録したカードと紐づけて決済します。 - 手のひら静脈認証

赤外線で手のひら内部の静脈パターンを読み取り、カード情報と照合します。

フランスでのバイオメトリック決済の現状

フランスでも導入の動きは進んでいます。2024年のパリ五輪に合わせて、Carrefourと決済大手Ingenicoが手のひら静脈認証を用いた実証実験を計画しました。買い物客が財布を探す代わりに、手のひらをかざして颯爽と去っていく光景を、世界中の来訪者に見せようとしたのです。

しかし、フランスの情報保護当局CNILが「GDPRの順守やプライバシー保護に懸念がある」と表明し、計画は延期となりました。技術的に可能であっても、社会が受け入れる準備はまだ整っていないという判断です。

指紋で支払うカードはすでに存在

ただしフランスは決して遅れているわけではありません。複数の銀行が生体認証付きクレジットカードをすでに提供しています。非接触決済の上限である50ユーロを超える買い物でも、カードに搭載された指紋センサーで本人認証を行えば利用が可能です。

まだ普及率は限定的ですが、“カードや現金を出さずに決済する”という未来は着実に形になりつつあります。

手のひら静脈認証のしくみ

- 生体の読み取り方式:近赤外線を手のひらに照射し、皮下を流れるヘモグロビンが光を吸収する特性を利用して、静脈パターンを撮像。これを特徴量に変換し、本人照合に用います。顔や指紋と違い、体内情報(サブダーマル)のため可視的なコピーが難しく、なりすまし耐性が高いのが利点です。

- 誤受入率(FAR):FujitsuのPalmSecure系技術指標では、FARが極めて低い(業界のベンチマーク指標)とされ、本人拒否率(FRR)とのバランスに優れた実装が可能とされます。実運用では環境光・手の位置・距離のガイドなどUI/UX調整が肝となります。

- 端末統合:IngenicoはAndroidベースのPOS「AXIUM」などへの生体センサー統合に取り組んでおり、Fujitsu FrontechのPalmSecureと連携した“パーム決済ソリューション”を展示会や業界メディアで示しています。店舗側は既存のPOSワークフロー(金額確定→決済手段選択)に“手のひら認証”を追加するイメージで、カード(PAN)やウォレットとのひも付けを初回登録(オンボーディング)で行います。

バイオメトリック決済の課題と可能性

生体認証で支払いを済ませる – 技術の面から言えば、もうすぐ手が届くところまで来ています。ただし実際に広がるには、いくつものハードルを越えなくてはいけません。

まず立ちはだかるのはヨーロッパ特有のデータ保護の壁です。GDPRという厳格なルールのもとで、生体情報は「特別に守られるべきもの」として扱われます。

- GDPR上は“要配慮の個人データ”:生体情報は特に厳格な法的根拠を要し、本人の自由意思に基づく明示的同意、目的限定、データ最小化、第三者提供/越境移転の管理、DPIA(影響評価)などが必須です。

- CNILの姿勢:小売×生体の“利便性”だけでは正当化が難しく、代替手段(非生体手段)の提供、差別的取り扱いの禁止、マーケティング用途との目的外利用の禁止などが問われます。Carrefourの実証は、こうした整理を詰めるべく延期され、引き続き慎重なデザインが求められています。

厳格なデータ保護規制

つまり、ただ便利だからという理由では通用しません。どう使うのか、誰のためなのか、どんな方法で消すのか。そのすべてを企業は透明に示し、規制当局を納得させる必要があるのです。

バイオメトリック決済の普及において、最初に立ちはだかるのはデータ保護の壁です。ヨーロッパではGDPR(一般データ保護規則)が適用され、生体データは「特別に保護されるカテゴリー」に分類されています。

そのため、利用目的の明確化や本人同意の取得、さらに安全な保存や削除の仕組みが義務付けられています。企業は利便性を打ち出すだけでなく、規制当局に対して透明性を担保しなければなりません。

消費者心理のハードル

そしてもう一つは人々の心理。

フランスでは個人情報保護への意識が特に高く、「顔や手のひらを登録することに抵抗を感じる」という市民も少なくありません。

カードやスマートフォンなら紛失・再発行が可能ですが、生体データは一度漏洩すれば取り返しがつきません。こうした不安が、心理的なブレーキとなっています。

実証実験と規制当局の介入

それでも実証実験は動き出しています。カルフールは2022年から一部店舗で顔や手のひらによる決済を試し、レジ待ち不要のスムーズな買い物体験は高い評価を得ました。

けれど同時に「プライバシーはどう守るのか」という議論を巻き起こしました。

フランスのデータ保護当局であるCNIL(情報処理と自由のための全国委員会)は、この実証実験に対して「生体データの取り扱いが不十分」として警告を出し、改善を求めました。

特に問題視されたのは、利用者の同意取得方法やデータの保存期間、第三者によるアクセス可能性といった点でした。

便利さとルール、その間で揺れ動くこの構図こそが、バイオメトリック決済の現在地を物語っています。

導入コストの課題

さらに現実的な障害として無視できないのがコストです。高度なカメラやセンサーを備えた端末は、従来のカードリーダーに比べて桁違いに高価。大型チェーンなら導入できても、小さなブティックやカフェにとってはまだ手の届かない投資なのです。

今後の展望 – 公共交通機関や大規模施設へ

とはいえ、未来は暗くありません。コロナ禍で非接触決済が一気に普及したように、時代が「安心とスピード」を求める方向に振れれば、生体認証も一気に広がる可能性があります。

近い将来、モールやスタジアムで顔をかざして決済し、パリのメトロやTGVで手のひらをかざして改札を抜ける日が来るかもしれません。テクノロジーと規制と人々の心理、その三つの歯車が噛み合うとき、私たちの暮らしはまたひとつ未来に近づいていくのです。

Ingenicoとは

Ingenicoは、1980年にフランス・パリで設立された決済ソリューションの大手企業です。クレジットカード端末の製造から始まり、現在では世界170以上の国と地域で事業展開し、数百万台規模の決済端末を流通させています。

決済端末の世界シェアでは長年トップクラスに位置しており、「カードを差し込む、タップする、暗証番号を入れる」といった日常的な支払い体験の裏側を支えてきた存在です。

主な事業領域

- 決済端末(POS)

- 小売店、レストラン、公共交通機関などで使用されるカードリーダーやモバイル端末を提供。

- EMV(ICチップ)、NFC(非接触)、QRコード、デジタルウォレットに対応。

- 決済プラットフォーム

- 端末だけでなく、クラウドやAPIベースの決済管理システムを提供。

- セキュリティ、暗号化、トランザクション処理に強み。

- 新技術(バイオメトリクスなど)

- 顔認証や手のひら静脈認証といった生体認証決済の研究開発を推進。

- Carrefourとの提携実験では、手のひらをかざすだけで支払いが完了する仕組みを導入。

最近の動向

- CarrefourやAuchanなどの欧州小売チェーンと連携し、バイオメトリック決済の実証実験を進行。

- クラウド型決済プラットフォーム「PPaaS(Payments Platform as a Service)」を展開し、フィンテックや小売業者に提供。

- 脱ハードウェア依存を掲げ、端末に依存しない「ソフト+クラウド」型の決済事業へのシフトを加速中。