都会の屋上から世界へ羽ばたくワインの物語

ワインといえば、斜面に広がる畑と陽を浴びた葡萄の粒々を思い浮かべがち。でも今、藤沢市の「普通のビルの屋上」で、本格派ワイン用ぶどうが育っている – そんな都市型ワイナリーのムーブメントが静かに起きています。

藤沢で発見された唯一無二のぶどう – 「メイヴ」の誕生

2019年、藤沢市で見つかったこのぶどう。品種名は「メイヴ(Maeve)」。DNA検査で既存品種に一致せず、新種と判明しました。

何がそんなにすごいって、OIST(沖縄科学技術大学院大学)のゲノム解析で「世界で唯一の品種」と認定されたのです。

このメイヴ、ただの希少品種ではありません。農薬不要の耐病性、氷点下30度の北海道でも、30度を超す沖縄でも果実を実らせるタフさ。

日本全国、いや世界中から注目される理由がここにあります。

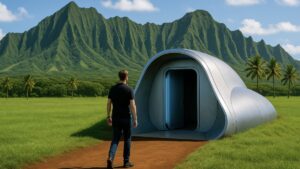

ハワイからウガンダまで「苗が欲しい」と問い合わせ多数、ローカルワインの枠を飛び越え、グローバルな舞台へ挑むぶどうなのです。

正真正銘の偶然 – IT専業から農業への華麗なる転身

この物語を動かす主役は田中利忠氏。もともとは人工衛星をつくるエンジニアでIT企業の経営者。農業を引退するという藤沢のお爺さんのブドウ畑を譲り受けたことが、メイヴとの出会いのきっかけでした。

「品種を知りたくてDNA鑑定したら、データベースにないって言われて…もう『奇跡だ』ってつぶやきましたよ」(田中さん談)その直感が、日本のワインの未来を変えました。

病気に強く、二季作も夢じゃない – メイヴの驚きのスペック

病気には強い、農薬要らず。20年以上無農薬栽培された実績あり。しかも親には、北米の耐病性に優れた「Riparia Gloire」と、ワインの王道「Vitis vinifera」が存在しているのです。

寒さにも強く、北海道の農園では-30℃環境下でも雪除けなしで育成済。逆に沖縄では苗木が1年で5〜6メートルも伸び、「休眠期間が短いのでは?」という研究者の声もあるほど。なんと二季作の可能性すら見えているのです。

子どもたちも安心、農福連携への展開も

無農薬だから、触っても安心。梅雨明けの土曜、大学生が畑で授業の一環として手伝う風景が日常になりつつあります。社会福祉法人との連携も視野に、「子どもや障がいのある方が農業に参加し、将来は施設内でワインを造る」という構想も動いています。

「琉球ワイン」から「銀座ワイン」まで – 地域と都市をつなぐヴィジョン

すでに沖縄・今帰仁村では栽培が進み、「琉球ワイン」の醸造も計画中。宮古・石垣でも関心が高まっており、3年後には沖縄に醸造所を設立予定です。

さらに東京では、丸の内/銀座のビル屋上でメイヴ栽培をスタート。都会のど真ん中で「地酒」が生まれる時代が、もう目の前に来ています。

小田原では、市民プロジェクトで700本のメイヴ苗を「一夜城」近くに植え、「小田原ワイン」の醸造へ取り組み中。千葉では伊勢海老やタコと合わせる“漁師のワイン”の構想も。まさに地域色を映すワインが生まれつつあります。

*小田原の「一夜城(いちやじょう)」とは、豊臣秀吉が小田原攻めの際に築いた城跡のことで、正式には「石垣山城(いしがきやまじょう)」と呼ばれ、神奈川県小田原市早川に位置しています。パティシエの鎧塚俊彦氏がこの史跡近くに開設した農園&レストランの「一夜城ヨロイヅカファーム」もあり、絶景と共にスイーツや地元食材を楽しめます。レストランのメニューに、「小田原ワイン」が入る日も、そう遠くなさそうです。

肉と魚、双方と合う万能ワインを地域で育む

同じメイヴの苗でも、育成する地域の土壌や気候により、香りや味に違いが出るところも、ワインの醸造の面白さです。「地の利(気候・土壌)」「味の科学」「歴史と文化の背景」の3つが重なって、肉の名産地には“肉向き”、海の名産地には“海向き”のワインが育ちやすくなるのです。

なぜ“その土地のワイン”は“その土地の料理”に合うのか

「港町では白やロゼが進み、内陸の肉どころでは赤が主役になる」- 旅先で何度も体験するこの“しっくり感”には、ロマンだけでなく、ちゃんと理屈があります。

地の利:気候と土壌

- 海沿い=涼しく風がある・湿潤

病害を避けるため薄皮・早熟の白ぶどうが育ちやすく、酸が高くアルコールが低めのワインになりがちです。そのため魚介の塩味や生臭さを消し、ヨード感に合う、さっぱりした後味が楽しめるのです。

例)大西洋沿岸のミュスカデ(ロワール)、ガリシアのアルバリーニョ、サントリーニのアシルティコなど。 - 内陸・山麓=暑く乾きやすい

日照が強く成熟が進むので糖・タンニンがしっかり。結果としてフルボディでアルコール高めの赤が生まれ、牛・羊・ジビエなど脂やコクのある肉料理と好相性です。

例)ローヌのシラー、ボルドー、ピエモンテのネッビオーロ、リオハなど。

味の科学:なぜ合うのか

- 酸は“油を洗う”

レモンを搾るのと同じで、高い酸は揚げ物や魚介の脂と塩気をきれいに切る働きがあります。だから白・泡・軽いロゼが“海”に強いのです。 - タンニンは“タンパクと結合する”

赤ワインのタンニンは肉のタンパク質・脂と結びついて口当たりを柔らかくし、旨味とコクを増幅します。ステーキに赤が合う理屈はこのためです。

歴史と文化:地産地消による“進化”

- 運搬が難しかった時代には、“近所の酒を近所の料理に”が基本でした。地域の味覚は地元のワインに合わせて整えられ、逆にワインも地域の食卓に合うスタイルへ自然と寄っていきました。

- AOC/原産地呼称や醸造慣行がそのスタイルを固定化し、名物料理×地元ワインの“王道ペア”が伝統になりました。

例)牡蠣×ミュスカデ/シャブリ、ブイヤベース×プロヴァンスのロゼ、羊×ローヌのシラー、鴨コンフィ×カオール、ビステッカ×キャンティ…など。

湘南の町工場が支えるワインの未来 – 国産タンク製造へ

藤沢を拠点に、町工場と連携して“国産のワイン用ステンレスタンク”をつくるプロジェクトが進行中です。牽引しているのは田中さんが代表を務める株式会社ショーナン。

輸入一辺倒だった醸造設備の“要”を、小ロットの100〜200L級から地元で作ってしまおう、という骨太の計画です。藤沢市内の町工場と組み、保守・修理を国内で即応できる体制を目指す、というのが骨子です。

“湘南産のぶどうで湘南産のワインを”という地域循環の発想がこのプロジェクトの礎になっているため、原料(ぶどう)だけでなく、装置(タンク)まで地域で完結させることに大きな意味があるのです。

なぜ、タンクを“国産”で?

理由はシンプルです。保守・修理に強いから。タンクや瓶詰機が止まれば、発酵は待ってくれません。海外メーカー頼みだと、技術者の手配や部品の輸送に時間がかかる。地元で作れば、その日中に駆けつけられる – 技術者としての経験が生かされた、現場感覚の切実な狙いです。

ワインの味は畑だけで決まりません。発酵に使うタンクと、熟成に使う樽。この二つの“器”の選び方が、香りや質感、輪郭まで左右します。フランスでは、タンクはワインの骨格、樽はニュアンスをつくると言われています。

現在はフランスでも、タンクの素材の主流はステンレスとなり、他にもコンクリートやエナメル(ホーロー)鋼タンク、木製大樽・木製発酵槽、FRP/HDPE・テラコッタ(アンフォラ)・陶器、など様々な素材が使われています。

発酵に使うタンクの素材として、ステンレスが主流になっている理由は、温度管理・衛生・再現性、の3点において優れているためです。

- 温度管理:タンクの周囲に冷却(加温)ジャケットを回し、発酵温度をピタリとコントロール。白・ロゼのフレッシュさ、赤の狙い通りの抽出に効きます。

- 衛生・洗浄(CIP):CIPスプレーボールやマンホール、勾配付きドレンで洗い残しを避け、前ロットの香り移りを最小化。

- 可変容量・小仕込み:フローティングリッドや可変容量タンクを組み合わせれば、仕込み量の変動に柔軟対応。都市型ワイナリーや多品種少量生産と好相性です。

とは言えステンレス以外の素材が劣るというわけではなく、素材ごとの味の差を狙う時代となっているのです。むしろ選択肢が増えたからこそ、基本機能の強いステンレスを国産で押さえる価値が高まっています。

| ねらう味わい | タンク | 樽 | 味づくりのポイント |

|---|---|---|---|

| キリッと直線的な白 | ステンレス | なし/大樽 | 果実と酸をそのまま。樽香ゼロ〜ごく薄く。 |

| 旨みの乗った白 | コンクリ(卵型◯) | ドゥミ・ミュイ(半大樽/600L樽)/大樽 | テクスチャ重視、香りは控えめ。 |

| 果実みずみずしいロゼ | ステンレス | なし | 低温発酵でアロマをキープ。 |

| 早飲みのジューシー赤 | ステンレス | 旧樽/大樽少量 | フルーツ前面、タンニンは滑らかに。 |

| 骨太の長期熟成赤 | コンクリ or 木槽発酵 | バリック(小樽/225L樽)+大樽 | 抽出はコントロール、新樽は比率で微調整。 |

甲州・MBAに続く「第三の日本ワイン」を目指して

いま日本の代表品種といえば「甲州」「マスカット・ベーリーA」。メイヴは、その隣に並ぶ新たな存在になりそうです。現在、全国で研究と実践が進み、アジアまで視野に入れています。

天文学者だった田中さんは、自然が運んだチャンスと技術の知識で日本のワインづくりの新たな時代を作り出そうとしています。この“奇跡のぶどう”は、きっと未来への切符を持っているのでしょう。

公式サイト

https://shonan-wine.com/

フランスでも、ワイン用のブドウが気候変動により“年・地域による当たり外れ”が拡大していることが大きな問題となっている。春(萌芽直後)の遅霜と収穫前の豪雨・高湿という二つの高リスク期に極端な気象が重なると、病害や品質劣化で収量が大きく落ちてしまう。とりわけ地中海側では高温・干ばつが、大西洋側や北部では多湿年の病害が課題になりやすく、“熱と水”の脅威が年々大きくなっている。最近では、毎年問題の種類は変われど(暑すぎる、雨が多すぎる、霜、病害や雹によるダメージなど)、問題のない年なんてないと言っていいくらいだ。今、世界中のワイン農家が待っているのは、メイヴのような耐久種だ。北海道や沖縄で育成できるということは、フランスのほぼ全域をカバーできるのではないかと思うし、メイヴを更にフランスの品種に掛け合わせれば、フランスのワインの味や香りをキープしたまま、安定した収穫量が見込めるのではないかな。ワインの未来がなんだか楽しみになってきた。

発見したのが、人工衛星をつくる元エンジニアでIT企業の経営者のかただというところも面白い。フランスでは衛星データを使った“精密ブドウ栽培(precision viticulture)”が実務レベルで導入されているから、人工衛星とワインは遠くない関係ではあるんだけど、なんだかロマンチックな偶然だ。世界各地の研究所で、一刻を争うように気候変動に強い品種の開発が進む中、藤沢のお爺ちゃんの農家に、既に誰にも知られずに存在していたという事実に、世界中の研究者が脱力しちゃうんじゃないかな。こういう奇跡が起こるから、植物の世界は面白いよね。