瀬戸内の島を変えた、現代アートの力 — 瀬戸内国際芸術祭が生んだ「5つの変化」

奇跡1:人口が戻った! 男木島では学校が再開

高松の沖に浮かぶ男木島(おぎじま)は、かつて高齢化と過疎に悩んでいました。2010年の芸術祭を機に移住者が少しずつ増え、2014年には休校だった小中学校が再開。私設図書館も同年オープンし、移住相談の拠点に。Uターン、Iターン、二拠点など、「住む」の選択肢が現実になりました。

港でまず迎えるのは、ジャウメ・プレンサ《男木島の魂》。文字が抜かれた白い屋根から差す光が床や海に影を落とし、到着の一歩目から気持ちがやわらぎます。

旅メモ

男木島へは高松港からフェリーで約40分(女木島経由)。本数は多くないので時刻表チェックを。で約40分(女木島経由)。本数は多くないので時刻表チェックを。(雌雄島海運 公式サイト:https://meon.co.jp/)

| 便 | 高松 発 | 男木 着 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1 | 08:00 | 08:40 | 高松→女木 約20分 中継 |

| 2 | 10:00 | 10:40 | 同上 |

| 3 | 12:00 | 12:40 | 同上 |

| 4 | 14:00 | 14:40 | 同上 |

| 5 | 16:00 | 16:40 | 同上 |

| 6 | 18:10 | 18:50 | 同上 |

|

※ 高松→女木は各便 約20分。ダイヤは季節・天候で変動します。最新の公式時刻表をご確認ください。 https://meon.co.jp/access |

|||

奇跡2:作品だけではない。「つながり」が編まれていく

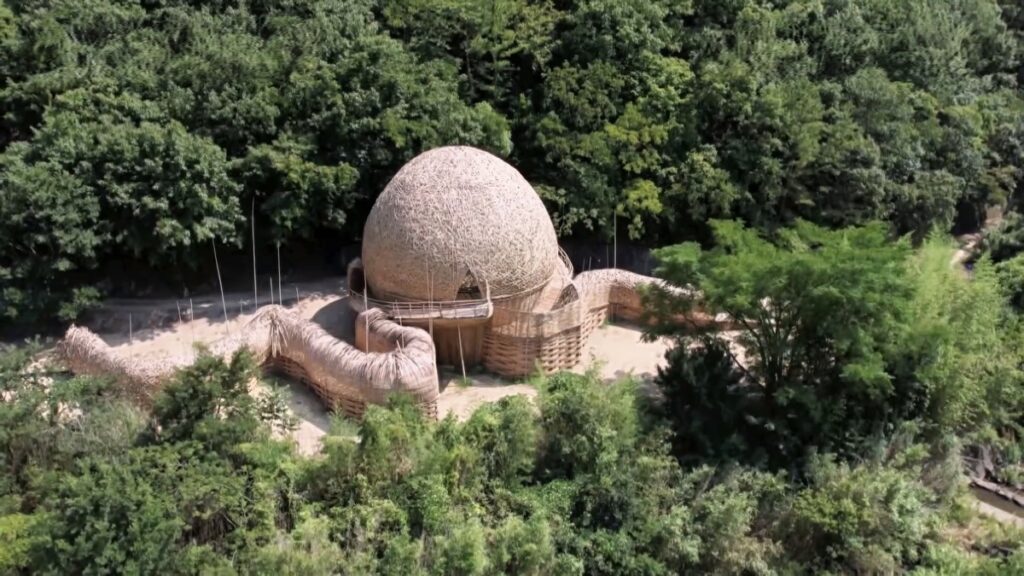

見どころは展示物だけではありません。制作の現場に、この祭の本質が表れます。台湾のアーティスト、ワン・ウェンチーは小豆島で約四千本の竹を編み、巨大なドームを四十日ほどかけて制作しました。アーティストのチーム、島の人、世界から集まるボランティア「こえび隊」が同じ手つきで竹を編み、空間を立ち上げていきます。完成の歓声もいいけれど、手を動かしながら交わされる言葉や笑顔こそが、いちばんの魅力です。

「こえび隊」は会期中だけの助っ人ではありません。三年のうち約百日が祭なら、残りの約千日も作品の手入れや案内を続け、アートの言葉を暮らしの言葉へと橋渡ししています。

旅メモ

こえび隊は年齢不問で、1日から参加できます。旅の1日を“島のお手伝い”に変える体験は、瀬戸芸ならではです。

奇跡3:「負の遺産」を希望の風景へ。豊島の再生

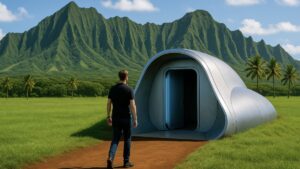

豊島(てしま)は、かつて日本最大級の産業廃棄物の不法投棄が行われた島として知られました。長い住民運動と撤去事業を経て環境回復が進み、島は重い過去と向き合ってきました。その後に生まれたのが、内藤礼さんと西沢立衛さんによる《豊島美術館》です。白いシェルのような空間に、光と風が入り、床面からは小さな水が静かに湧きます。ここに座っていると、「再生」とは新しい建物を増やすことではなく、風景と感じ方をもう一度結び直すことなのだと、静かに気づきます。

過去の記憶は消えません。でも、島はそれを抱えたまま前へ進む道を選びました。いまでは世界中から人が訪れ、学びと発見の場として親しまれています。

旅メモ

豊島へは高松・宇野・直島からの便があります。美術館は事前予約制の場合があります。棚田を見下ろす白い空間では、ゆっくりと過ごされることをおすすめします。

奇跡4:百日と千日。会期外も暮らしを豊かにする

価値は期間中だけにとどまりません。会期外の日常にも、変化がじわりと広がっています。小豆島・中山の棚田ふもとの「こまめ食堂」では、地元米のおにぎりが人気。男木島では移住者が営むベーカリーや、図書館併設の小さなカフェが暮らしの拠点になっています。

旅行者の「おいしい」「きれい」という言葉が農家や漁師の励みになり、手間のかかる仕事を続ける力になります。景色、食、仕事がゆるやかに支え合う循環が生まれています。

旅メモ

平日午前の来島がおすすめです。営業日は季節で変わるため、出発前にSNSなどで最新情報を確認しましょう。

奇跡5:“よそ者”が、やがて地域の宝物になる

どの島も、最初から歓迎一色だったわけではありません。「いったい誰が見に来るのか」という不安の声もありました。それでも、外から来た人が何気ない日常の風景を気に入ってくれて、何度も足を運ぶ姿に触れるうち、島のまなざしが変わります。「自分たちの暮らしには価値がある」という実感が誇りを灯し、次の手仕事へとつながります。

瀬戸内国際芸術祭は、作品を置くだけのイベントではなく、島の物語を一緒に育てる仕組みだと感じられます。

小さな島で出会う、忘れられない建築とアート

- 直島|地中美術館

地中に埋め込まれた空間に光を取り込む建築。瀬戸内を語るうえで欠かせない場所。予約制・別料金の場合があります。 - 犬島|犬島精錬所美術館

廃銅精錬所の遺構を生かし、自然エネルギーを取り入れた施設。赤い煙突と黒いスラグ煉瓦が独特の時間をつくります。 - 小豆島|王文志(ワン・ウェンチー)の竹のドーム

竹と手仕事がつなぐ大空間。編み目を通る光が時間とともに表情を変えます。 - 男木島|《男木島の魂》

屋根の文字が床に落とす影が海風とともに揺れ、港に降りた瞬間から「アートの島」へと気分が切り替わります。

旅の実用ノート

会期

春・夏・秋の三シーズン制。島や施設で休館日や公開日が異なるため、公式カレンダーの確認は必須です。

パスポート

複数の作品を巡れる共通パスポートがあります(価格は年度で変動)。豊島美術館、地中美術館など一部は別料金・要予約。

アクセスの基本

- 高松港から直島・豊島・女木島・男木島などへフェリーが出ています。

- 岡山側の宇野港から直島(宮浦)へは約20分です。

- 高松↔女木↔男木を結ぶ便もあります。

- 宇野/高松↔豊島(家浦・唐櫃)もありますが、季節でダイヤが変わるため時刻表の確認が必要です。

混雑をさけるコツ

朝いちばんの便で島に渡り、人気施設は予約時間に合わせて行動するとスムーズです。島内はレンタサイクルと路線バスを組み合わせると、無理なく回れます。

マナー

島は“暮らしの場”です。民家の撮影には配慮し、ゴミは持ち帰り、農作業や漁の邪魔にならないように歩きましょう。案内所やボランティアの方の指示に従うと安心です。

1泊2日モデル(高松発):

- 一日目:高松港 → 男木島

港の「男木島の魂」を見て、路地の作品を歩いてめぐります。時間が合えば灯台へ。帰りに女木島へ寄って高松へ戻ります。 - 二日目:高松港 → 豊島(+小豆島に寄り道)

家浦からバスで唐櫃岡へ向かい、豊島美術館の予約時間を中心に棚田を散策。夕方は小豆島で竹のドームを楽しむのもおすすめです。

時間に余裕があれば、岡山側の宇野港から犬島へ足をのばしてください。精錬所跡の赤い煙突と海の水平線は、静かな余韻を残してくれます。

アートは魔法なのか、それともきっかけなのか。

人口が戻り、人のつながりが生まれ、負の歴史が希望へ変わり、会期外の暮らしが豊かになり、地域の誇りが育つ。どれも奇跡のように見えますが、実はアートは人々の生活の後押しをする役割をしているのかもしれません。外からの賞賛を地域の誇りへと変え、その誇りが日々の仕事を支え、過去の痛みを未来の希望へつなぐ。

アートはすべてを解決するわけではありませんが、眠っていた宝物に光を当て、人と場所をやさしく結び直し、住む人自身が未来をつくる力を引き出します。次の旅で、あなたの町にもある、まだ気づいていない宝物を探してみてください。

瀬戸内国際芸術祭 公式HP https://setouchi-artfest.jp/

付録:東京から高松まで行く場合

参考までに、東京から高松港に行くまでの方法を以下にまとめました。

| 手段 | 経路 | 所要時間(目安) | 費用(片道の目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 飛行機+リムジンバス | 羽田空港 → 高松空港(ANA/JAL 約1時間20分) → リムジンバスで高松駅(約40分) → 徒歩で高松港(約5分) | 約2時間20分+待ち時間 | 約15,000円~ | 最速・便利。荷物が多くても安心。 |

| 新幹線+特急 | 東京駅 → 新幹線で岡山駅(約3時間30分) → 特急「マリンライナー」で高松駅(約1時間) → 徒歩で高松港(約5分) | 約4時間40分 | 約17,000円~ | 景色を楽しめる。乗り換えは1回。 |

| 夜行バス | 東京(新宿・渋谷など) → 高松駅(約9~10時間) → 徒歩で高松港(約5分) | 約10時間 | 約7,000~12,000円 | 最安。深夜発で朝到着、宿泊費節約可。 |

| 自家用車 | 東京 →(東名・名神・山陽道・瀬戸大橋経由) → 高松 | 約9~10時間(約750km) | 高速料金 約15,000円+燃料代 | ドライブ好き向け。自由度高い。 |

最近、旅先の決め方が変わってきた。

前は「自分が行きたい場所」を選んで、ベストシーズンを狙って計画していたけど、最近は、「いま、この土地は観光客に来てほしいと思っているか?」を先に考えるようになった。

きっかけは2019年の京都。フランス人の友だちを連れて日本を旅したとき、「まず京都に行きたい」と言われた。初めてならそうだよね、トレンド的な日本を楽しむなら東京、伝統的な日本に惹かれるなら京都。ぼくも、京都が醸し出す日本的な空気は大好きだ。

それにしても!ベストシーズンを選んでしまったから、京都はものすごい人混みだった。しかも、ほとんどが外国人。京都駅では長いタクシー待ちで、やっと乗れた車内で運転手さんに「やっぱり京都は海外の人に人気ですね」と話しかけると、返ってきたのは疲れ切った声だった。観光客が多すぎて、普通の生活が回らない。電車もバスもタクシーもスーツケースでぎゅうぎゅう、やっと乗れたと思ったら渋滞。民家に勝手に入り込んで写真を撮ったり、花を手折ったりする人もいるという。

ぼくらが一番ショックを受けた光景は、丁寧に断る舞妓さんを無視して、一緒に動画を撮ろうとする外国人の集団だった。勝手に着物を触っている人もいた。小走りで逃げる舞妓さんを追いかけるゲームのようになり、周りの人たちまで一緒になってスマホやカメラを持って追いかける。舞妓さんはディズニーランドのキャストじゃない。外国語で何か叫ばれたり笑われたりするたびに、彼女はどんなに怖かっただろう。そういう光景を見るたびに、京都にいるんだ、というワクワクした気持ちがどんどんしぼんでしまった。

これが、オーバーツーリズムの現実だ。

「限度を超えない観光」と「普通の生活」の両立は可能なのか。どこが限度の分岐点なのか、その戸惑いはよくわかる。パリにいると、まさにそれを毎日感じる。世界有数の観光都市として国も対策を続けているが、結局のところ市民の暮らしは少なからず犠牲になる。

ただ歩いているだけで、無数の自撮り写真の後ろに写り込んでしまう。嫌な顔をされてもどうにもならない。その写真を避けても他の人の写真に映りこむだけだ。いったい世界のどれほどの人の写真に、自分は写り込んでいるんだろう、考えると怖くなる。

道路の真ん中でウェディングフォトを撮るカップルが来るたびに渋滞が起きる、本人たちは一生に一度の大イベントだから、鳴り止まないクラクションにさえ感激しているようだ。他にも騒音問題に迷惑行為、あげればきりがない。でも自分だって旅行に行くし、観光客にネガティブな感情は持ちたくない。それでも、日々の小さなストレスは確実に積もっていく。

解決策はあるのだろうか。パリ五輪のときみたいに、住居証明がないと通れないゾーンを作る? それ以外は有料にする? いやいや、あれは期間限定だったからできたんだよね…。

それでも、2019年のぼくらは結果的にラッキーだった。翌年からコロナが始まってしまったからだ。自粛期間のニュースには、誰も歩いていない京都が映っていた。不謹慎だけど、「今こそ行きたい」と思ってしまった。そしてコロナが明けた今、観光客数は過去最大だという。京都やパリの難しさは、世界中の観光地が抱える共通の課題になってしまった。

じゃあ、どこへ行く? ぼくは瀬戸内のように、観光客が来ることを喜んでくれる場所に惹かれる。静かな島々にはアートを観に来る人が多くて、街のリズムに合わせた受け皿が育っている。過度な喧噪は生まれにくいし、旅人も住民も、穏やかに同じ風景を分かち合える。そんな状態が、いつまでも続いてほしい。

観光で訪れる人も、受け入れる人もハッピーでいられる場所。地球上でそういう場所は少しずつ減っている気がする。だからこそ、みんなで大切に守っていきたいよね。