海と建築のあいだにある静けさ

2023年、広島県の海辺に開館した下瀬美術館は、水上で可動する展示室を持つ点で注目を集めています。設計は坂茂。瀬戸内の風景や地元の技術を取り込みつつ、静かな観覧体験と展示の柔軟性を両立させる設計が特徴です。

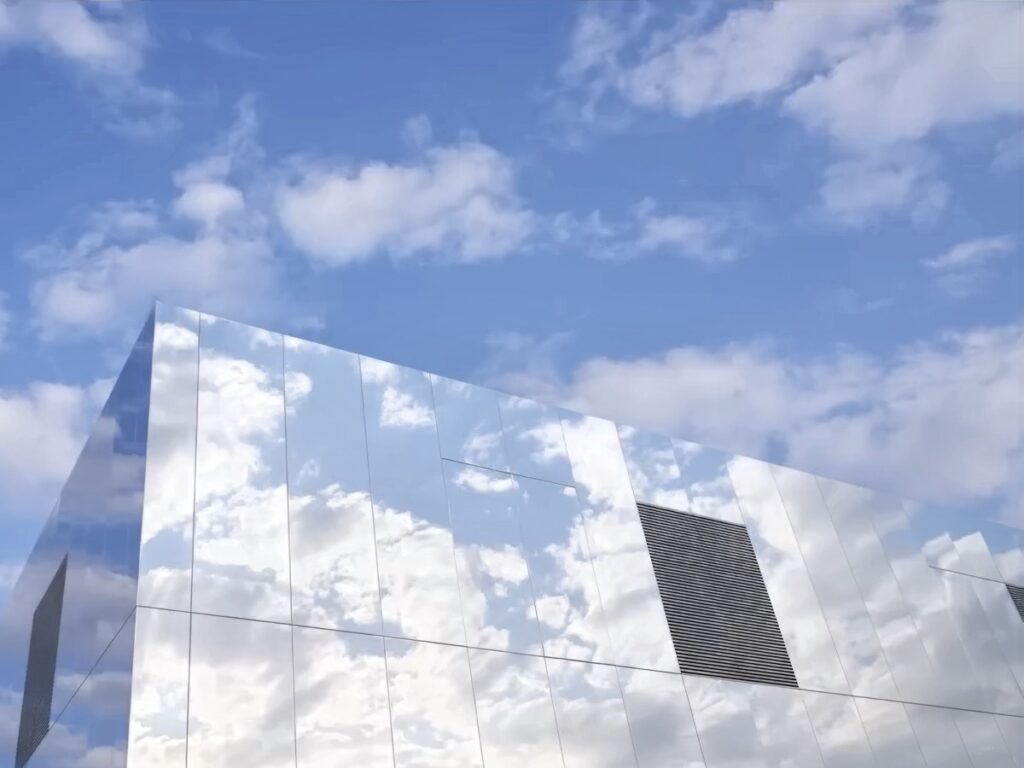

下瀬美術館は広島県大竹市の海沿いに立ち、敷地の先に瀬戸内の多島海が広がります。建物の外装にはハーフミラーガラスが使われ、海や空の色をほどよく映し込みます。反射が強すぎないため、建物の輪郭が強調されすぎず、周囲の風景に自然に馴染んでいます。

「世界で最も美しい美術館」

下瀬美術館は、パリのユネスコ本部で行われたプリ・ヴェルサイユで「世界で最も美しい美術館」に選出されました。プリ・ヴェルサイユは、創意や革新性、地域性の反映(ローカルヘリテージ)、生態効率(エコロジー)といった評価軸を掲げる国際建築賞です。

下瀬美術館の評価ポイントは、水盤上に配置された可動式の展示キューブによって展示構成を柔軟に変えられること、瀬戸内の多島海を映し込む大判のミラー壁が景観との一体感を高めていること、そして地域の風土を読み込んだ計画と運営の一体設計にあります。これらは同賞の「創造性」「地域性の反映」「生態・社会的配慮」の観点に合致しています。

具体的には、水面の浮力を利用して展示室の配置を変更できる仕組み、周辺環境を損なわずに景観を拡張するミラーウォール、季節や光の変化を展示体験に取り込む外部空間計画が挙げられます。これらの点が、同賞の理念である「インテリジェント・サステナビリティ(知性的持続可能性)」を体現する事例として評価されています。

坂茂氏の国際的なコンテストでの受賞は今回が初めてではありません。過去の受賞歴は以下の通りです。

| 年度 | 賞/受賞名 | 授与主体 | 備考/対象となった業績等 |

|---|---|---|---|

| 1995 | 毎日デザイン賞 大賞 | 毎日新聞社 | 初期作品群への評価 |

| 1996 | 日本建築家協会 関西建築家大賞 | 日本建築家協会 | 「紙の教会」などの取り組み |

| 1996 | 第12回 吉岡賞 | 吉岡賞委員会 | 「カーテンウォールの家」ほか |

| 1997 | 日本建築家協会 新人賞 | 日本建築家協会 | 初期の独自性に対する評価 |

| 1998 | 日本建築学会 東北建築賞 | 日本建築学会 | JR田沢湖駅の設計など |

| 2000 | ベルリン・アート・アワード | ドイツ(ベルリン) | 国際的な文化・芸術貢献を評価 |

| 2005 | トーマス・ジェファーソン・メダル(建築) | バージニア大学 | 建築の公共性・学術性を評価 |

| 2008 | フランス 国家功労勲章 オフィシエ | フランス政府 | 国際的文化交流への貢献 |

| 2011 | フランス 芸術文化勲章 オフィシエ | フランス政府 | 文化・芸術分野での国際貢献 |

| 2011 | UIA オーギュスト・ペレ賞 | 国際建築家連合(UIA) | 社会的建築・避難所の取り組み |

| 2012 | 毎日芸術賞/芸術選奨 文部科学大臣賞 | 日本 | 建築と芸術の融合的成果の評価 |

| 2014 | プリツカー建築賞 | プリツカー賞運営財団 | 建築界最高位の賞。社会性と創造性を評価 |

| 2014 | フランス 芸術文化勲章 コマンドゥール | フランス政府 | 芸術文化への顕著な貢献 |

| 2015 | 朝日賞 | 朝日新聞社 | 社会文化分野での顕著な成果 |

| 2017 | 紫綬褒章 | 日本政府 | 学術・芸術文化の発展への貢献 |

| 2017 | Mother Teresa Social Justice Award | 国際団体 | 人道的活動と建築の統合を評価 |

| 2022 | プリンセス・オブ・アストゥリアス賞 協調部門 | スペイン(アストゥリアス財団) | 建築による共生・協調の実践を評価 |

| 2024 | 高松宮殿下記念世界文化賞(建築) | 日本美術協会 | 国際的芸術賞。思想と実践の両面を評価 |

| 2024 | Praemium Imperiale(建築部門) | 日本美術協会 | 世界的芸術賞の一つ。キャリアの節目となる受賞 |

ハーフミラーの建築がつくる、透明な境界線

入口棟は外装にハーフミラーガラスを採用しています。海や空、植栽の輪郭を適度に映し込み、晴天・曇天いずれの条件でも反射が過度にならないよう調整されています。建物の存在感を保ちながら、背景との干渉を抑える設えです。

内部に入ると視界が開け、ガラス越しに多島海の起伏が連続して見えます。床・壁・天井の木質仕上げは視覚と嗅覚の両面で落ち着きを与え、放射状に配された柱と梁が視線を自然に上へ導きます。空間を必要以上に誇張せず、歩行のリズムに合わせて奥行きを把握できる構成です。

派手な演出ではなく、細部の設計を生かして、静かに滞在できる雰囲気を整えています。

八つのキューブが作る水上の構成

エントランスを抜けると、水盤上に等間隔で並ぶ八つの展示キューブが現れます。背後のハーフミラーと水面の反射が視界をゆるやかに伸ばしますが、演出は抑制的です。水位や風向き、時間帯の変化によって見え方が少しずつ変わり、来館のたびに新たな表情を見せてくれます。

自然の不規則な輪郭と、キューブの幾何学的なエッジが同じフレーム内で共存し、双方の輪郭が明瞭に読み取れる距離感を保っています。

展示室が動く|瀬戸内の技術と建築の挑戦

本館の特徴は、展示室を水面でわずかに浮上させて位置を変更できる点です。水盤下に鋼製フロートを配し、通常時は基礎で機械的にロックします。移動時はバラストで喫水を調整して浮力を得て、低速で所定位置へ移動します。企画や季節に合わせて空間構成を切り替えられる仕組みです。

可動に関する技術的な要点は以下の通りです。

- 支持・固定

鋼製フロートまたは台船相当の構造体を採用し、荷重はフロートとガイド支承で受けます。常時はアンカーピンやせん断キーで位置を固定します。 - 浮上と着座

給排水によるバラスト調整で喫水を制御し、微小量の浮上を確保してから低速で位置を移動します。着座時は位置決め後にロック機構を復帰させ、振動と沈み込みを抑えます。 - 誘導と安全管理

ガイドレールや係留ポイントを複数設定し、移動時は風速や来館者動線を管理したクローズド運用とします。限界風速や作業範囲、担当配置は手順に明記します。 - 設備の可撓化

電源、通信、空調配管は可動に対応するため、可撓継手や余長を確保し、接続部を着座位置で確実に結合できるよう標準化します。

また、美術品の保全上、湿度や結露の管理が要となります。設計段階で気密、断熱、防露、空調制御を総合的に組み合わせ、展示ケース側の環境制御と室内側の制御が二重で設けられています。

保存環境の管理は以下の通りです。

- 外部と開口

断熱ラインを連続させ、熱橋を最小化します。開口部は複層またはLow-E複層ガラスとし、外部側で日射を抑えつつ室内側で表面温度を確保します。 - 気密と結露対策

連続気密層を計画し、目地は二重ガスケットや気密テープで処理。露点計算に基づき断熱厚と可変透湿層を設定し、壁体内結露を防ぎます。 - 空調と調湿

室内は温湿度の変動幅を小さく保つゾーニングを行い、展示ケースは独立調湿またはデシカント方式で微調整します。一般的な目安として、室内は温度二十四度前後、相対湿度五十パーセント前後の安定運用を目指します。 - 監視と運用

温湿度センサーを展示室、ケース、床下や機械室に配置し、アラート閾値を設定して連続監視します。可動操作の前後には環境の安定化時間を設け、展示物への影響を抑えます。

八つの箱を巡る鑑賞体験

各キューブは寸法や開口を揃えつつ、室ごとに照度や反射条件を最適化しています。

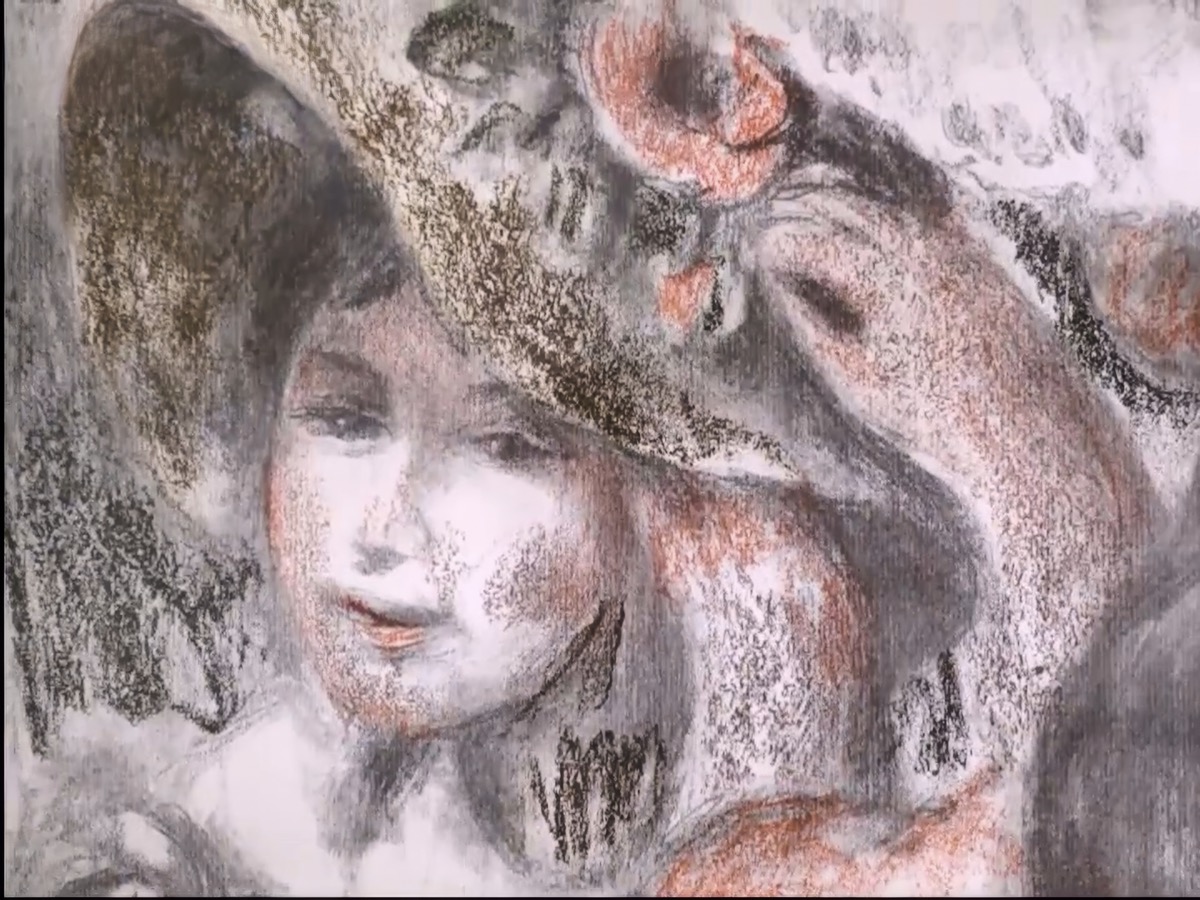

細部の観察を求めるガラス工芸は外光を抑えた静かな環境に、日本画は凹凸の陰影が読み取りやすい明瞭な光環境に、印象派やマリー・ローランサンの柔らかな色調は音環境を整えた室で紙面のトーンが安定するように、細やかな調整がなされています。

また、通路幅やベンチの配置、照明・音響のチューニングにより、一室での滞在が長くなっても疲れにくいように配慮されています。

レストランと立地を活かした食体験

レストランは水盤やキューブ、遠景の島影まで見渡せる位置にあります。席に着いた時点で景色がコースの一部になります。昼は水面の光が柔らかく、夜は島影の輪郭が際立ちます。季節や時間帯の違いが、訪問ごとに新しい印象をもたらします。

メニューは近海の魚と旬の野菜が中心で、届いた食材を基点に構成します。

味付けは重ねすぎず、素材の持ち味を素直に引き出します。

紙でつくる建築|坂茂の思想が宿るヴィラ

宿泊棟は独立配置とし、本館とは歩きやすい動線でゆるやかにつながっています。「紙の家」では再生紙の紙管を柱や間仕切りに用い、軽さと施工性を活かしています。

必要な強度を確保するため、紙管の密度・直径・接合方法は綿密に設計されています。太い紙管内部に収納や水回りをまとめ、使い勝手を高めています。素材の特性を見せながら、展示的要素にとどめず、日常の住空間として機能させています。

社会の現場から生まれたデザインの倫理

紙管の採用は、災害時の仮設建築や避難所の間仕切りで培われた知見に基づきます。入手しやすい素材でプライバシー・衛生・快適性を確保するという目的を、ここでは長期利用を前提とする宿泊空間に応用しています。

その過程で、強度・耐久性・メンテナンスの条件を仕様として整理し、設計と施工へ適切に橋渡ししています。

光と時間が印象を変えていく

夜間は照明計画により歩行の安全と落ち着いた景観を確保し、反射面のグレアを抑えています。早朝は東からの光で水盤と鏡面のコントラストがゆるみ、別の表情が現れます。

時間帯が変わると展示の見え方や移動のリズムも変化し、体験が一度の印象に固定されません。他の季節や時間帯に再訪したくなります。

美術館という枠を超えて

下瀬美術館は、作品を収蔵・展示するだけでなく、建築・展示・運営・周辺環境を統合して鑑賞体験を調整する場として機能します。可動展示室は話題性のための装置ではなく、企画内容や季節、天候に合わせて空間を再編するための実用的な手段です。

可動を支える設備計画、保守手順、環境監視までを設計段階から組み込み、日常運用に対応できる基盤を整えています。

ウェブサイト:https://simose-museum.jp/

アクセス:〒739-0622

広島県大竹市晴海2丁目10-50

Tel:0827-94-4000

坂茂氏は日本とか世界という枠組みを超えて、時代を象徴する建築家だと思うけれど、もはや建築の世界を超えて、というか建築という切り口と技術を使って、世界が良い方向に向かうための壮大でありながら地に足のついた挑戦を続けているパイオニアという印象がある。

ここフランスでも坂茂氏の作品は大きな存在感を持っている。期間限定の展覧会のほか、常設ではメスのセンター・ポンピドゥー・メスと、パリ西側のセガン島にあるラ・セーヌ・ミュジカルがある。ラ・セーヌ・ミュジカルはセーヌ川の中州・イル・セガンに建つ音楽と文化の複合施設で、建設中は卵形のホールと木+ガラスの骨組みが少しずつ立ち上がっていく様子を、立ち行く人々が不思議そうに眺めていた。大きな建築物が少しずつ完成していく光景って、東京タワーでもエッフェル塔でも、未完成のときがいちばん迫力があってワクワクしない? 見慣れた光景の中に、異質なものが現れてどんどん大きくなっていく。ゴジラが壊したらこういう中途半端な姿になるのかな、なんて想像したりもする。

パリ中心部から郊外へ向かうと川沿いに突然大きな物体が現れるので、初めて見る人はだいたいびっくりするんだけど、角度によっては大きな帆船に見えたり、きらきら光る宇宙船に見えたりして、慣れてくると不思議と周囲の景観に馴染んで見える。

仮設だったからもう見ることはできないんだけど、フランスで坂茂氏の名前が人々の記憶に強く刻まれたのは、ウクライナ避難民支援だ。2022年3月下旬、パリ10区と12区の体育館に、紙管フレームと布でつくる紙の間仕切りシステム(Paper Partition System/PPS)が設置された。新しい仮設住宅を建てるのではなく、既存の体育館内部を区画して家族ごとのスペースを確保したから、ロシアのウクライナ侵攻の約ひと月後には整っていたというスピード感にまず驚かされた。人命の救助にはなによりスピードが大事だからね。PPSは工具ほぼ不要で設営が早く、ボランティアや避難者自身でも短時間で組み立てられる。紙管は適切な仕様をとれば圧縮・曲げに十分耐える強度があり、用途に見合った丈夫さがある。2001年に建てられたグジャラートの紙管仮設住宅が今も医療施設として使われていることからも、強度と耐久性はお墨付きだ。こうなるともはや仮設ではないね。さらに、布の間仕切りに段ボールシートを組み合わせて断熱を補助する工夫もでき、視線を遮りつつ体感温度を上げる効果がある。そして印象的なのは、やはり坂茂氏らしい、仕切りに使用された布の色使い。美しく明るい色のハーモニーや織りの質感が体育館の無機質さをやわらげて、臨時の空間に個性と暖かさをもたらしていた。「避難所に美しさを求めるなんて贅沢だ」とでも言いたげな従来の避難所のイメージを、贅沢品ではない機能的な布で軽やかに覆した瞬間だったと思う。そして、木や紙や布など、柔らかいイメージの素材を自由自在に変化させて住居を作り上げてしてしまう折り紙の国のマジックを、驚きながら見つめるフランスの人々の表情が印象的だった。

下瀬美術館を見たとき、あの体育館を思い出した。無駄のない機能の積み上げと、素材の手触りや色の使い方で空間の気配をやさしく整える感じに、通じるものを感じたからだ。これからも世界のどこかで困難が起きたときには、坂茂氏の迅速で機能的な避難所が人々の命と生活を守り、そこに舞う美しい布が人々の心に光を灯し続けてくれたらいいな、と思う。