AIが“もうひとつの目”になる日 – 乳がん検診の現場から

2025年8月19日。慶應義塾大学とスタートアップ「Smart Opinion(スマートオピニオン)」が共同開発したAI「Smaopi(スマオピ)」が、医療現場で正式に運用を開始しました。

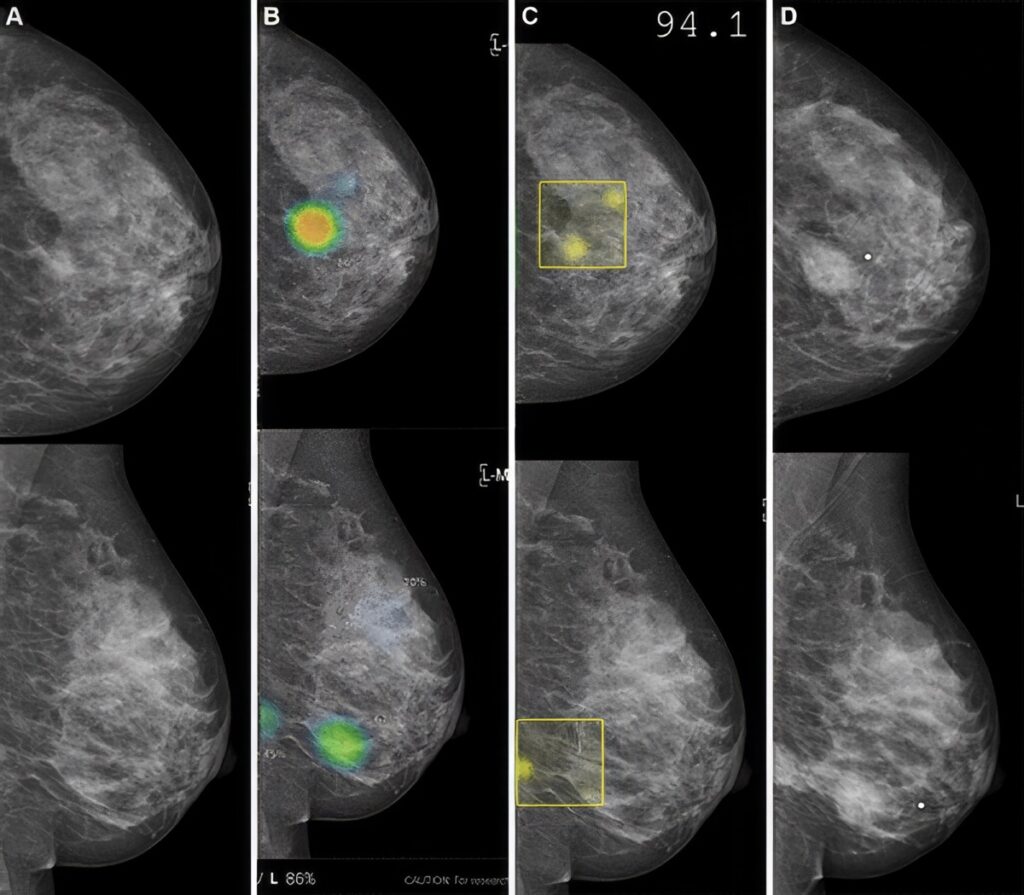

乳がん検診を受けた超音波(エコー)画像をAIが解析し、怪しい部分は赤、問題なさそうな部分は緑の枠で表示。医師の目とAIの“もうひとつの目”が重なり合う、まさにダブルチェックの仕組みです。

これまで医師や検査技師の経験に大きく依存してきた診断の現場に、AIが加わることで「見落とし」のリスクを減らそうという試み。実際の試験では約94%という高い精度で異常を検出できたといいます。特に、腫瘍が見えにくい「高濃度乳腺」の女性にも有効とされている点は大きなポイントです。

痛くない検診が広がる可能性

乳がん検診といえば、どうしてもマンモグラフィーの“痛み”が頭をよぎります。そのせいで検診をためらってしまう人も少なくありません。けれど、エコー検査はマンモグラフィーに比べて痛みが少ないのが特徴。そこにAIの力が加われば、「検診に行こう」という気持ちを後押しすることにつながるかもしれません。

もちろんAIは万能ではなく、炎症性乳がんや乳頭近くの病変、大きな腫瘍などは苦手分野。最終判断を下すのは医師です。ただ、AIの冷静な解析と医師の経験が重なれば、診断はもっと強く、もっと安心できるものになっていきます。

乳がんにとどまらないAI診断の広がり

Smaopiの物語は、乳がんだけにとどまりません。横浜市のクリニックでは胸のレントゲンをAIで解析し、見落とされやすい気胸を発見。東京大学発のスタートアップ「L-Pixel」は、結核が多い地域で検診バスにAIを搭載し、早期発見の取り組みを進めています。

日本の強みは、医療現場で長年積み上げられてきた「高品質な医療データ」。AIはデータが正確であればあるほど精度を増すもの。日本の臨床現場の緻密な記録は、世界のどこでも真似できない“資産”です。

出典:Zhao et al., Artificial Intelligence in Breast Ultrasound Imaging:

東京大学発 AIスタートアップ「LPIXEL」が描く、画像解析の未来

大手町のオフィスビルの上階。窓の外にひろがる東京の空から、彼らの視線はアジアの各国、そして世界へと伸びています。社名は LPIXEL(エルピクセル)。2014年に東京大学から生まれた、医療・ライフサイエンス領域の画像解析に特化したAIカンパニーです。

創業の旗振り役として知られる嶋原佑基さんが若き日から磨いてきた“画像×生命科学”の眼差しは、いまやプロダクトの群像として結実。現在の経営トップは連続起業家の鎌田富久さん。拠点は千代田区大手町、資本金は約3.5億円。コーポレートサイトの佇まいも、静かに野心的です。

「EIRL(エイル)」という、臨床現場の相棒

LPIXELの主役は、医用画像AIの総称 「EIRL」。読影医の“もうひとつの目”として、脳MRIから胸部X線、内視鏡まで、複雑で膨大なピクセルの海から“異常の気配”をすくい上げます。2019年には 脳動脈瘤検出ソフト「EIRL aneurysm」 が日本で承認され、ディープラーニングを使った国産SaMDとして先陣を切りました。翌2020年には胸部X線の肺結節向け申請も公表。臨床への導入が広がり、日常診療でも稼働しています。

その系譜の中には、胸部X線の計測を自動化して所見の見逃しを減らす 「EIRL Chest Metry」 の名も。心胸比や大動脈弓の幅など、医師の“経験の勘所”をブレなく数値化する─そんな地味にして強い機能が、読影の準備を整えます。

研究室の白衣から、街角の検診バスへ

この会社の面白さは、プロダクトが病院の壁を越えていくこと。たとえば2025年、バンコク。AI搭載の移動検診バスが市内19区を回り、胸部X線をその場でAIがスクリーニング。要精査の可能性があれば、ネット経由で放射線科医に即時通知─結核対策の最前線で、AIが“現場力”を持ちはじめています。日本発の技術が、アジアの公衆衛生の動線に溶け込む瞬間です。

もちろん、開発の裏にはデータの質という重たい土台があります。LPIXELのAIは日本のX線データをベースにしつつ、タイの結核症例なども取り込み、機器性能や撮影スキルの差を織り込むことで実地での効き目を高める工夫を重ねています。AIを“現場仕様”にするためは、こういう地味な積み重ねが不可欠なのです。

“医療のとなり”にあるもう一つの顔:IMACEL

臨床だけではありません。研究・製造寄りの領域では、IMACEL(イマセル) という画像解析AI群で創薬や細胞評価のスピードを上げる。パートナー企業と組んでアルゴリズムの製品化を進めるEIRL AIパートナープログラムも並行して進められています。実験台から病室まで、画像のある場所ならどこへでも。そんなフットワークの軽さが強みです。

タイムラインで眺める“静かな革新”

- 2014年:LPIXEL設立。東京大学発の“画像×生命科学”チームが会社として船出。

- 2019年:EIRL aneurysm が日本で承認・発売。ディープラーニングSaMDの里程標に。

- 2020年:胸部X線・肺結節でPMDAへ申請。適応拡大の地固め。

- 2024–25年:公的・民間ファンドからの支援、経営体制のアップデートをへて、検診バス×AIなど公衆衛生の現場で実証が進む。

LPIXELの目標

医療AIは、派手なデモ動画よりも、「実際の読影室で、どれだけ役に立つか」が勝負です。EIRLの設計思想はそこに忠実。数値化できるものを極力ルーティン化し、医師の注意を“本当に見るべきところ”に集中させることが役目です。

過剰でも過小でもない“第二の目”として振る舞う。そんな“使われるAI”として現場を支えることが、LPIXELの目標だからです。

未来の診断室の風景

AIは医師の代わりにはなりません。でも、見落としを防ぎ、検診をもっと身近にし、誰もが安心して医療にアクセスできる環境を整えてくれます。医師の直感と経験、AIの冷静な視点。それが交差する場所に、これからの医療の新しい景色が広がっていくのです。

LPIXELの目指す未来の診断室の風景は、「連携」です。病院PACSや電子カルテとのシームレスな統合、リモート読影との分業、自治体や国のスクリーニング導線との接続。AIが医療の現場で実力を発揮するためには、プロダクト単体の精度だけでなく、ワークフローに溶け込む使い勝手の良さが不可欠です。近年の海外実証や資本面のテコ入れは、そのための助走となることでしょう。

フランスのスタートアップ、Hope Valley AIもAIによって乳がんのリスクを早期に発見するシステムを開発しているけど、Smaopiも痛みがなくて、体へのリスクも少ない、素晴らしい技術だと思う。こういった技術が世界中でどんどん開発されて、選択の幅が広がってほしい。従来のマンモグラフィーは「痛い」「被曝が気になる」と敬遠されがちだったから、こういうアプローチはまさに“検診の民主化”の一歩ではないかと思うんだ。

乳がんは、ステージ0やIの段階で発見できれば5年生存率は90%を超える。つまり「早く見つければ、ほぼ治る病気」と言ってもいい。それでも命を落とす人が多いのは、検診を受けるハードルが高いからだ。近くに検査機関がなかったり、費用の壁があったりする。医療の世界に横たわる不公平は、いつだっていちばん悔しい。

L-Pixelが移動式の検診バスで、医療が届きにくい地域に行って検査をしてくれるのも嬉しい。場所に関わらず、誰にでも受けられる検査は皆が望んでいるはずだ。

もちろん医療へのAIの使用には倫理的にも賛否がある。でも医療の現場でこそ、AIにもっと活躍してほしい。ドクターの代わりをするんじゃなくて、診断の一部を肩代わりしてくれる存在としてドクターの負担を減らし、ドクターには専門的な治療に集中してほしい。世界的に医師も看護師も足りないなかで、特に小さなクリニックは仕事が山積みだ。高額な機器も導入しづらい。そういう現場に、AIやロボットが入って、肉体的、費用的な負担を減らすことができれば、受け入れられる患者の数も増えるだろうし、治療を諦める人は少なくなるのではないかと思うんだ。

医療とAI,ロボティックスは日進月歩で進化している。大病院だけではなく、小さな病院や介護の現場でも、AIやパワースーツ、ロボットなどがごく自然に使われる日は、きっと遠い未来の話じゃない。