巨大地震と「全太平洋規模」の津波発生

2025年7月30日(UTC 1時24分)、ロシア・カムチャツカ半島東方沖でM8.8の巨大地震が発生しました。震源の深さは約20kmと浅く、太平洋プレートがオホーツクプレート(ユーラシアプレートの一部)下に沈み込む沈み込み帯で起きた「プレート境界型(逆断層型)の地震」でした。

このタイプの地震では海底が大きく隆起・沈降しやすく、広範囲に津波を発生させます。実際、本震では長さ約500kmにも及ぶ断層が一気にずれ動いたと推定されており、日本列島の半分にも匹敵する巨大断層のずれが海水を持ち上げ、太平洋を横断する津波が生じました。

複合的な要因で全太平洋規模の津波に

ロシア北部千島列島のセベロクリルスクでは地震後に最大5メートル級の津波が襲来し、港湾施設一帯が浸水しました。遠く離れたハワイでも約1.7メートル、日本でも最大約1.3メートルの津波が観測され、津波警報・避難指示の対象は北太平洋から南太平洋にまで及ぶ「全太平洋規模」の津波となりました。各国の沿岸ではサイレンが鳴り響き、人々が高台へ避難する事態となりました。 幸い津波そのものの規模は当初懸念されたほど大きくはなく、多くの地域で観測値は1メートル前後にとどまりました。

例えばフランス領ポリネシアのマルキーズ諸島では最大4メートルの津波が予測されたものの、実際には1.5メートル程度の波高にとどまり、大きな浸水被害は発生していません。またアメリカ西海岸でも、カリフォルニア州クレセントシティで約1.2メートル(4フィート)の津波が観測されましたが、堤防を超えるには至らず深刻な浸水被害は免れています。

カムチャツカ半島周辺は、巨大地震が何度も発生している地域

カムチャツカ半島から千島列島にかけての一帯は、太平洋プレートとオホーツクプレートの境界に位置する世界有数の地震多発地帯です。歴史的にもM9クラスの超巨大地震が何度も発生し、広域的な津波被害が繰り返されてきました。

| 年月 | 場所 | マグニチュード | 津波の特徴 |

|---|---|---|---|

| 1737年10月 | カムチャツカ・アバチャ湾沖 | M9.0〜9.3 | 遡上高30〜60m。アバチャ湾の村落壊滅。北クリル諸島にも津波到達。 |

| 1841年5月 | カムチャツカ東方沖 | M9.0〜9.2 | 最大15mの津波。ハワイでも波高4.6m。火災も併発。 |

| 1923年2月 | カムチャツカ南東沖 | M8.4 | 波高6〜8m。沿岸部で被害。ハワイにも到達。 |

| 1923年4月 | カムチャツカ半島沖 | M8.5 | 津波が再び発生し、地元住民に二次避難の混乱。沿岸に浸水被害。 |

| 1952年11月 | カムチャツカ地震 | M9.0 | セベロクリルスクで18m超の津波。2,336人死亡。太平洋広域に津波。 |

| 2006年11月 | 千島列島・マトゥア島沖 | M7.6 | 遡上高最大21.9m。島内の軍施設が破壊され負傷者も。 |

| 2020年3月 | カムチャツカ沖 | M7.5 | 最大0.5mの津波。注意報レベルで被害なし。 |

| 2025年7月 | カムチャツカ半島沖地震 | M8.8 | 太平洋全域に警報。セベロクリルスクで5mの津波。港は浸水したが人的被害は限定的。 |

この地域では、プレート境界型の「megathrust(メガスラスト)地震」が周期的に発生し、海底の断層が大きくずれ、海水を強く押し上げて津波を発生させやすい特徴があります。断層破壊の規模が非常に大きかったことも、津波の影響が広範囲に及び、遠く南半球にまで警報が出された主な要因とされています。

特に1952年のカムチャツカ地震はロシア史上最大級の地震であり、津波による死者数は当時のソ連政府による公式発表では2千人以上、非公式推計ではロシア全体で1万人を超えたと言われています。

1952年に起きたM9のカムチャツカ地震では数千人の被害

これまでで最も被害が大きかったのは、1952年に発生した地震です。このときは、高さ15〜18メートルの津波が3回にわたり発生し、カムチャツカ地方から千島列島にかけての沿岸部を襲いました。

北千島の中心地であるセベロクリリスクでは、最初の津波の後に高台から戻った住民が、2度目の津波に巻き込まれました。

公式統計によると、当時の人口約6,000人のうち2,336人が死亡しています。

このほかにも、電話をはじめとする通信手段が途絶えるなど、さまざまな被害が発生しました。

カムチャツカ地震(1952年11月4日)の概要

- 震源の深さ:およそ30〜40km

- 震源地:ロシア・カムチャツカ半島東方沖

- マグニチュード:M9.0

- 地震のタイプ:プレート境界型(サブダクションゾーンでの逆断層)、太平洋プレートがオホーツクプレートの下に沈み込むことで発生

太平洋全域に津波警報が発令されたのは歴史上5回

今回のように太平洋全域に津波警報・注意報が発令されたケースは、歴史上でもごくわずかです。米ハワイの太平洋津波警報センター(PTWC)の記録によれば、2025年以前では以下の5回でした。(いずれもM8.8以上の超巨大地震です)

| 年 | 地震名 | マグニチュード | 津波の特徴 |

|---|---|---|---|

| 1952年 | カムチャツカ地震 | M9.0 | ハワイなど太平洋全域に津波が到達。当時は警報システムが未整備で、公式な広域避難は行われず各地で個別対応。 |

| 1960年 | チリ南部地震 | M9.5 | 観測史上最大の地震、太平洋全域に津波が拡散。死者約1,600人(日本で139人、ハワイで61人、フィリピンで32人、米西海岸で2人) |

| 2004年 | インド洋スマトラ沖地震 | M9.1 | インド洋沿岸14か国に甚大な津波被害(死者約23万人)。太平洋ではないが、世界的な津波警戒の契機となった。 |

| 2011年 | 東日本大震災 | M9.0 | 日本で約1万8千人が犠牲に。津波はハワイや米西海岸・南米にも到達し、各国で避難が実施された。 |

| 2025年 | カムチャツカ半島沖地震 | M8.8 | 発生直後に太平洋のほぼ全域で警報が発令され、各国で大規模な避難が行われた。人命被害は最小限に抑えられた。 |

2000年以降の各国の津波被害

また2000年代以降に限ってみても、巨大津波災害の頻度自体は統計的には大きく変化していないと専門機関(USGSやNOAAなど)は指摘しています。

ただし、2004年から2011年にかけてインドネシア・日本・チリで相次いでM8.5以上の巨大地震(および津波)が発生したため、「活動期」とも言われました。

また沿岸人口の増加や観光開発により被害リスクが高まっていること、さらに気候変動による海面上昇が津波の浸水範囲を拡大させる可能性も指摘されています。

| 年月 | 地震名・場所 | マグニチュード | 津波・被害の特徴 |

|---|---|---|---|

| 2004年12月 | インド洋スマトラ沖地震 | M9.1 | 14か国で死者約23万人。近代史上最悪の津波災害。警報体制の強化が始まる契機に。 |

| 2006年7月 | インドネシア・ジャワ島南西沖地震 | M7.7 | 津波により約700人が死亡。警報の遅れと認知不足が被害拡大の要因に。 |

| 2009年9月 | サモア諸島地震 | M8.1 | サモア、アメリカンサモア、トンガなどで死者約190人。2つの地震が連続し、複雑な津波波形を形成。 |

| 2010年2月 | チリ・マウレ地震 | M8.8 | 沿岸で津波により約525人死亡。日本やハワイ、タヒチなどにも津波到達。 |

| 2011年3月 | 東日本大震災 | M9.0 | 死者・行方不明約1万8千人。最大遡上高40m超。福島第一原発事故も引き起こした。 |

| 2018年9月 | インドネシア・スラウェシ島地震 | M7.5 | 津波と液状化で約4,300人死亡。津波到達が極端に早く、警報が間に合わず被害が拡大。 |

| 2018年12月 | インドネシア・スンダ海峡津波 | (火山起因) | 死者約437人。アナック・クラカタウ火山の山体崩壊による津波で、地震を伴わず警報が出なかった。 |

| 2022年1月 | トンガ・フンガトンガ火山噴火 | (火山起因) | 死者6人。大規模な水中噴火で大気波津波が発生。日本・米西海岸にも警報発令。 |

| 2025年7月 | カムチャツカ半島沖地震 | M8.8 | 死者1名・負傷者21名(いずれも避難中の事故)。AIによる即時警報が人的被害を最小限に抑制。 |

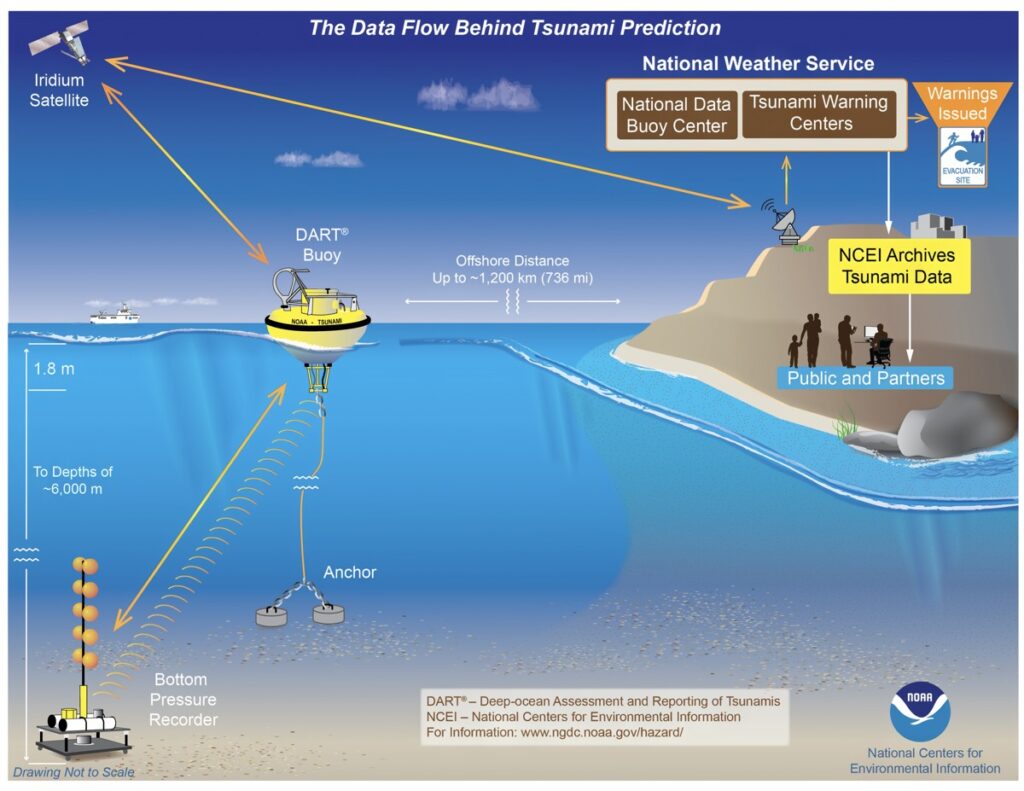

地震発生から5分で作動した国際津波警報システム

今回特筆すべきは、地震発生からわずか数分で各国への津波警報伝達が始まったことです。米国NOAAの太平洋津波警報センター(PTWC)、日本の気象庁(JMA)、ロシア水文気象局などが即座に連携し、自動システムによる震源解析の後、約5~10分で最初の津波警報が太平洋沿岸各国に配信されました。

これはユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)を中心に構築されてきた「太平洋津波警報システム」の成果であり、各国の観測網と通信網がリアルタイムで統合運用された初のケースとなりました。

この国際的な警報ネットワークでは、海底圧力センサーによる津波観測ブイ(DARTシステム)や各国の潮位計データが集約され、AIを含む高度なアルゴリズムで解析されます。さらに各国の言語で自動翻訳された避難情報が即座に配信される仕組みも整備されていました。

ユネスコの発表によれば、地震発生から10分以内にロシア沿岸や日本沿岸への警報が発令され、20分後には予想波高の詳細な予測が各国に共有されました。

このような素早い警報発令が可能になった背景には、数十年にわたる各国の協力と、観測・通信技術の進歩があります。IOC関係者は今回の対応について、「長年にわたって築かれてきた多国間の協調体制と技術整備の成果が発揮された好例である」と高く評価しています。

また、国連防災機関(UNDRR)の公式サイトでも、この対応は特筆すべき事例として紹介されており、「グローバルな早期警報システムの重要性と有効性が、今回の地震と津波を通じて改めて証明された」とコメントが寄せられています。

2025年7月30日の各国・各地域での対応状況

ロシア(カムチャツカ半島・サハリン・千島列島)

震源地に近いロシアでは、地震発生直後にカムチャツカ半島沿岸と千島列島に津波警報が発令され、沿岸住民は高台への避難を指示されました。カムチャツカ地方の州都ペトロパブロフスク・カムチャツキーでも強い揺れを感じ、建物の壁面崩落やひび割れが生じました。地元当局は約900棟の建物を点検し、そのうち55棟で損傷が確認されました。

新ターミナルの天井板が一部落下する被害が空港で発生し、下敷きになった女性が負傷するなど、地震による負傷者も少なくとも4人報告されています。 地震後、北千島のセベロクリルスクでは最大5m級の津波が港を襲い、停泊中の漁船や沿岸の水産加工施設が流出する被害が発生しました。

上空からのドローン映像では、町の海岸線一帯が水没している様子が確認されました。しかし町自体は前述の1952年津波の教訓から高台に移転していたため、港湾部以外の市街地への浸水被害はほとんどありませんでした。

ロシア政府は7月30日中に津波警報を解除しましたが、カムチャツカ地方およびセベロクリルスクでは非常事態宣言を発令し、数千人規模の避難が行われました。幸い津波による死者はゼロで、クレムリン報道官のドミトリー・ペスコフ氏は「強固な建築構造と警報システムの円滑な作動により、死者は一人もいなかった」と述べています。

経済的被害は港湾施設や水産インフラの浸水・損壊といった局所的なものに留まっており、ロシア政府は被災地域への緊急支援を表明しています。

日本

日本では地震発生から約1時間後の午前10時すぎ(日本時間)に、北海道から沖縄にかけての太平洋沿岸に津波警報・津波注意報が発表されました。各地の沿岸部ではサイレンが鳴り響き、「ただちに高台へ避難してください」とのアナウンスが繰り返されました。

気象庁の予測では最大3m程度の津波が想定され、実際に北海道根室市花咲で約1.2~1.3mの潮位上昇が観測されています。岩手県久慈港でも最大1.3mの津波を観測しました。(7月30日13時52分)

各地で防潮水門の閉鎖や道路通行止めなどの措置が取られましたが、幸い大きな浸水被害は確認されていません。 避難指示は北海道から九州・沖縄にかけての21都道県・229市町村に発令され、延べ約201万人が避難対象となりました。

実際に避難所へ避難した人も数十万人規模に上り、特に東北地方の沿岸部では高台の公園やビルの屋上に多くの住民が避難しました。

福島第一原発でも作業員が一時待避する措置が取られました。

鉄道各社も沿岸部で運転を見合わせ、高速道路も一部区間で通行止めとなるなど、避難に伴う混乱が発生しました。 当初、日本政府は「人的・物的被害は確認されていない」と発表していましたが、その後の情報で人的被害が判明しました。三重県熊野市では避難のため車を移動中の軽乗用車が崖から転落し、運転していた58歳の女性が死亡しました。

また北海道や宮崎県などで、避難中に転倒するなどして少なくとも10名が負傷し、炎天下で避難していた11名が熱中症の症状で搬送されています。

物的被害は軽微で、港湾施設や建物への目立った損傷報告はありません。国内の原子力発電所にも異常は確認されませんでした。経済的影響としては、一時的な港湾作業の停止や漁業の休止、交通機関の運休が発生しましたが、津波による直接的な損壊がほぼなかったため大きな損失には至っていません。

アメリカ合衆国(ハワイ州・西海岸)

アメリカではハワイ州に対しPTWCが津波警報を発令し、州当局は沿岸住民に高台への避難命令を出しました。ホノルルやヒロなど主要都市ではサイレンが鳴り、観光客も含め多くの人々が高層ビルの4階以上や内陸部へ避難しました。

ホノルル国際空港では離着陸が一時停止されましたが、夕方には再開しています。 ハワイでは観測された津波高は最大約1.7メートルに達し、カウアイ島ハナレイ湾では予想時刻に波が押し寄せる様子がライブ中継されました。

迅速な避難が奏功し、幸い人的被害は報告されていません。アラスカ南部の一部沿岸にも津波警報(のち注意報)が出されましたが、まもなく解除されました。

米本土西海岸ではカリフォルニア州からオレゴン・ワシントン州にかけて津波注意報(Advisory)が発表され、沿岸住民に海岸から離れるよう促されました。

カリフォルニア州北部のクレセントシティでは津波高約4フィート(1.2メートル)を観測し、これは今回の津波でアメリカ本土最大の高さでした。

幸い堤防を越えるような浸水はなく、「大事には至らなかった」と市当局は発表しています。西海岸各地でも数十センチ規模の潮位変動や強い潮流が見られましたが、大きな構造物被害は確認されていません。

米国土安全保障省は「ハワイおよび米本土に対する深刻な津波の脅威は完全に消滅した」と発表し、ハワイの一部地域で実施された避難措置や西海岸の港湾の警戒は順次解除されました。経済面では、観光地ホノルルで一時的に人出が途絶え、西海岸の港でも荷役中断がありましたが、物理的被害が軽微だったため継続的な経済損失は限定的です。

フランス領ポリネシア(タヒチ・マルキーズ諸島ほか)

フランス領ポリネシアでもロシア沖地震を受け、最北部のマルキーズ諸島に津波警報(厳重警戒態勢)が発令されました。現地高等弁務官は「最大4メートルの津波が到達するおそれがある」として住民に高台避難を呼びかけ、一部地域では夜明け前から避難が行われました。

実際、7月30日未明から明け方にかけて津波が到達しましたが、観測された波高は最大でも約1.5メートル程度にとどまり、当初の想定より小規模でした。高等弁務官は「安全が確認された」として警報を解除し、避難者は帰宅を許可されました。タヒチ島などその他の地域でも津波高は30cm以下にとどまると予想され、避難や防潮措置は実施されませんでした。

人的被害の報告はなく、沿岸部で一時的に高潮や冠水があったものの深刻な物的損害は生じていません。経済的影響も限定的で、観光客や住民の一時避難による混乱はあったものの、インフラ被害が皆無だったため通常生活への復旧は迅速に進みました。

チリ(南米全域の太平洋岸)

震源から最も遠い南米チリでも、地震発生直後に国家防災局(SENAPRED)が全国の太平洋沿岸に津波警報を発令しました。

チリ政府は7月30日早朝、全長約6,400kmに及ぶ沿岸の大部分で警戒レベルを最高の「赤(Red)」に引き上げ、沿岸住民に直ちに高台への避難を命じました。これを受け、チリ本土の太平洋岸各地で避難が実施され、太平洋上のイースター島(ラパ・ヌイ)でも住民や観光客が高台へ避難しました。

また沿岸部の一部刑務所では受刑者を内陸の施設に移送する措置まで取られ、万全の態勢が敷かれました。 その後、津波は現地時間30日から31日にかけてチリ沿岸に到達しましたが、観測された高さは地域によって数十センチから最大でも約2.4メートル程度でした(マウレ州ボジェルカで2.4m、コキンボで1.2mなど)。

幸い大きな浸水や建物破壊は起きておらず、国内での人的被害も報告されていません。ガブリエル・ボリッチ大統領はSNSで「第1波が最大とは限らない。落ち着いて指示に従ってほしい」と国民に呼びかけ、避難の徹底を訴えました。その甲斐あってか死傷者はゼロに抑えられました。 チリ政府は警報解除後、約37時間ぶりに避難指示を全面解除し、約150万人に及んだ避難者は順次帰宅を許可されました。

長時間にわたる避難で一部に不満の声も出ましたが、ボリッチ大統領は「過度な慎重さで批判されるほうが望ましい」と述べ、防災対応を擁護しています。沿岸部の学校は警報発令当日休校となりましたが、津波被害が皆無だったため翌日には再開され、港湾も通常運用に戻っています。総じてチリでは「空振りでも構わない」という姿勢で最大限の警戒を取ったことが奏功し、被害ゼロという結果になりました。

過去の大規模津波(規模・被害の大きかった順)

人類史に目を向けると、津波によって甚大な被害が出た事例が数多く記録されています。以下は過去の津波災害の中でも特に犠牲者が多かった主な例(推定死者数順)です。

| 順位 | 年代 | 発生地・地震名 | 主な原因 | 最大波高・特徴 | 死者数(推定) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2004年12月26日 | スマトラ島沖地震(M9.1〜9.3) | 海底巨大地震 | 最大30m超、14か国に津波到達 | 約22万〜23万人 |

| 2 | 1908年12月28日 | イタリア・メッシーナ地震津波(M7.1) | 地震・海底断層 | 20m級の津波がメッシーナ海峡を襲う | 約7〜10万人 |

| 3 | 1755年11月1日 | ポルトガル・リスボン地震津波(M8.5〜9.0) | 大西洋プレート境界地震 | 津波・火災・地震が複合的に襲う | 約6〜7万人 |

| 4 | 1883年8月27日 | インドネシア・クラカタウ火山噴火 | 火山噴火とカルデラ崩壊 | 最大約35mの津波 | 約3万6千人 |

| 5 | 1707年10月28日 | 日本・宝永地震(M8.6〜8.7) | 南海トラフ地震 | 高知などで25m超の津波 | 約2万人 |

| 6 | 2011年3月11日 | 東北地方太平洋沖地震(M9.0) | プレート沈み込み地震 | 最大遡上高40.5m(田老) | 約2万2千人(行方不明含む) |

| 7 | 1498年9月20日 | 日本・明応地震 | 南海トラフ地震 | 津波により広域被害 | 約3万人以上(津波含む) |

| 8 | 1960年5月22日 | チリ地震(M9.5) | 海溝型地震 | 太平洋全域に津波、最大波高25m | 約6,000人(日本138人) |

| 9 | 1952年11月4日 | カムチャツカ地震(M9.0) | 沈み込み帯 | 太平洋全域に津波(米・日にも) | 2,336人 |

| 10 | 1958年7月9日 | アラスカ・リツヤ湾地すべり | 地震による山体崩壊 | 世界最大波高:524m | 5人。世界最大のメガ津波にもかかわらず犠牲者が5名に留まった主な理由は、リツヤ湾周辺が極めて人口希薄な地域であったため |

このランキングからも分かるように、実際の地震や津波の程度と、被害者の数は必ずしも比例しません。地形や人口分布、地震や津波のタイプ(何度も繰り返し襲ってくる津波など)によって、危険度は変化しますが、専門家であっても被害の規模を予測、推定するのは限度があります。

発生要因(地震・噴火・山体崩壊など)に関わらず、一度大規模なものが起きれば数万単位の命が奪われうる甚大な自然災害です。特に近代以前は警報システムがなく、防災教育も不十分だったため、被害が極めて大きくなっていました。

21世紀に入ってからも2011年の東日本大震災のように甚大な被害が発生していますが、今回の2025年津波で人的被害がほぼ皆無に抑えられたことは歴史的に見ても画期的と言えます。

命を守る「1分の進化」- 津波予測の現在地

マグニチュード8.8の巨大地震によって発生し、太平洋を横断した津波。

しかし、AIやアルゴリズムによる即時解析と避難誘導システムの活用により、人的被害は最小限に抑えられました。

津波の怖さは「見えない破壊力」です。重要なのは波の高さではなく、「海全体が動く」という現象に注意を払うことです。

各国の連携、日本をはじめとする先進技術、そしてユネスコが主導するグローバルな警報ネットワークが、「1分でも早く警報を出せれば、それだけ多くの命が救える」、と力を合わせて時間と戦っています。

津波予測の進化は、科学の進歩、国際協力、そして市民の理解によって支えられています。

教訓と未来への展望

今回の国際連携の成果として、「津波警報に国境は存在しない」という認識が各国に広まりました。ユネスコはこの対応を「津波に対するグローバル協調の模範例」と評価し、今後はインド洋や地中海地域への技術移転と整備支援を拡大する方針です。

自然災害は人間に国境を問いません。しかし今回、技術と協調が国境を越えて命を守る力になりました。2025年7月30日のカムチャツカ沖地震は、“人類が津波に立ち向かう新しい時代の幕開け”を象徴した一日として、歴史に刻まれることでしょう。

今回の津波は、「各国であれだけ大騒ぎしたわりに、たいしたことなかった。」「被害なんて全然出ていないじゃないか。」と思う人もいるかもしれないけれど、それは違うと思う。

この津波は、太平洋全域に影響を与え、しかも人が海辺に集まりやすい夏の時期に発生した。それにもかかわらず、死者も漁船などの被害も出なかったというのは画期的なことなんだ。津波は時間との戦いであり、事前の備えと冷静な判断によって被害を最小限に抑えることが可能な災害だということが証明されたんだ。たしかに、日本では避難中の車両が崖下に転落して1人が亡くなり、避難中にパニックになって負傷したり、熱中症になった人も多く出てしまったけれど、それは正確には「津波による被害」ではなく、今後の避難体制に残された課題だ。

今回、多くの命が守られたのは、東日本大震災を経験した日本の人々のおかげだし、SNSなどの普及によって「映像の時代」になったことも大きかったと思う。

いま「津波(Tsunami)」という言葉を聞いて世界中の人が思い浮かべるのは、東日本大震災のリアルな津波の映像だろう。(英語でもフランス語でも他の言語でも、津波はそのまま「Tsunami」と呼ばれている。)

それ以前に、多くの人が持っていた津波のイメージは、ハワイやオーストラリアのサーフィン映像のような、巨大な波がドーンと押し寄せるようなものだった。

2004年のスマトラ沖地震では、23万人以上が命を落としたけれど(インドネシアだけで約16万7,000人)。そのときの映像では、逃げ惑う人々が泥水の渦に巻き込まれていく様子や、海沿いを走っていた列車が丸ごと波に飲み込まれる姿などが映っていて、パニック映画を見ているようだった。「こんな津波、逃げたって無駄だ。運が悪いと諦めるしかないよ。」と思わせるような、絶望的な映像ばかりだった。

でも東日本大震災の、福島の津波の映像は違ったんだ。

本物の津波の映像を見たことがなかった世界中の多くの人々が驚いたのは、警報が鳴り響いた後、人々が家々を回って避難を呼びかけている映像や、30分ほどかけて5〜8kmも内陸の住宅地や山頂まで、津波がヒタヒタと迫ってくる様子だった。

「津波って、急いで逃げれば助かるものなんだ」という希望と、「海なんて見えないほど離れた地域にも、山にも津波は襲ってくるのか」という恐ろしさが、同時に世界に伝わったんだ。防波堤の付近では、建物が一瞬で崩れ、車が波にのまれてしまったけど、津波で亡くなる人の多くは、高波にさらわれるのではなく、足元から水に囲まれて動けなくなり、引き波に足元を掬われてしまう。わずか数十センチの水が命を奪うんだ。

日本救助協会は「高さ30センチまでの波でも、健康な成人は立つことはできても、歩くことはできない」と説明している。

東日本大震災が起こるまでは、「Tsunami」は日本特有のちょっとクールな自然現象のように思いこんでいた人が多くて、「津波の写真持ってる?」などと聞かれることがあった。インドネシアの津波映像を見せると、「こういう地を這うような津波じゃなくて、もっと大きな波が東京タワーにドーンと当たるようなのないの?」と本気で聞いてくる若者もいたんだ。ゴジラや映画『2012』のようなアポカリプス作品やゲームの影響だと思うけど、そのたびに「東京タワーまで波が来たら日本の大部分が既に水没してるよ。実際の津波はそうじゃなくて、泥や漂流物を巻き込んだ濁流が地を這うように迫ってくるから怖いんだ。」と説明してたけど、相手はピンときていないようだった。「ヨーロッパには津波なんてないから、興味あるんだよ」なんて言う人もいたけど、世界の大津波被害ランキングでは、第2位と第3位はヨーロッパの津波なんだよ。1908年のイタリア・メッシーナ地震津波(M7.1、死者7〜10万人)と、1755年のポルトガル・リスボン地震津波(M8.5〜9.0、死者6〜7万人)で、日本よりも欧州の津波のほうが規模も被害も大きかったし、フランスにだって比較的最近(1979年)、ニースに約3mの津波が到達して8人が死亡している。

20世紀半ばまでは正確に「津波」を意味する単語が日本語以外に存在せず、フランス語では「Raz de marée(高潮)」、ポルトガル語では「Inundação(洪水)」、イタリア語では「Marea improvvisa(突発的な高潮)」、英語でも「Tidal wave(高潮)」などと呼んでいた。でも、潮(タイド)は月や太陽の引力による周期的な現象だから、津波とは別のものだし、洪水も海ではなく陸で水があふれる現象だ。

正確な言葉が存在しなかったことから、1960年のチリ地震津波や1964年のアラスカ地震津波以降、アメリカや国際地震学会で「Tsunami」という日本語由来の言葉が科学的な正式用語として採用され、世界中に広まったんだ。

その結果、言葉のイメージから「Tsunami=日本やアジア独自の現象」と思われがちだけど、もちろん津波は太古の昔から世界中の海で起きてきた。日本語が国際語として使われるのは嬉しいけれど、「津波=災害=日本」というネガティブな印象がつくのは嫌だなあ。

でも、東日本大震災の津波映像が、世界中の人々に「Tsunamiとは何か」を明確に伝えたことは、とてもポジティブなことだと思う。SNSや動画を通じて何度も目にすることで、Tsunamiが来たからって波の様子なんか見に行っていたら手遅れになる(実際にスマトラ沖地震では多くの観光客がわざわざ岸まで津波を見に行って呑まれたんだ)、波が見えないうちに急いで逃げるんだ、という行動が世界の人々に根づいてきたんだ。

東日本大震災の津波で、家々を回って人々に避難を呼びかけ、自らは津波に呑まれてしまった人々は、映像や証言として残ることで町民たちだけではなく、未来の、世界中の多くの人の命を救ったんだ。

被害が出ない災害が続くと、今回も大丈夫だろうと思って避難しなくなることが、自然災害の恐ろしいところだ。能登半島地震でも、小規模な群発地震が多発して地震に慣れていたせいで避難しなかった人も多く、被害がさらに大きくなってしまった。避難ができるのは、多くの人が日ごろから備え、連携してくれているおかげだということを忘れないで、いつでもどこででも、緊張感を持ち続けて災害に備えたいね。