復活の立役者が抱く危機感と処方箋

「日産の衰退も、ルノー・日産アライアンスの終焉も、私はすでに予測していました。」

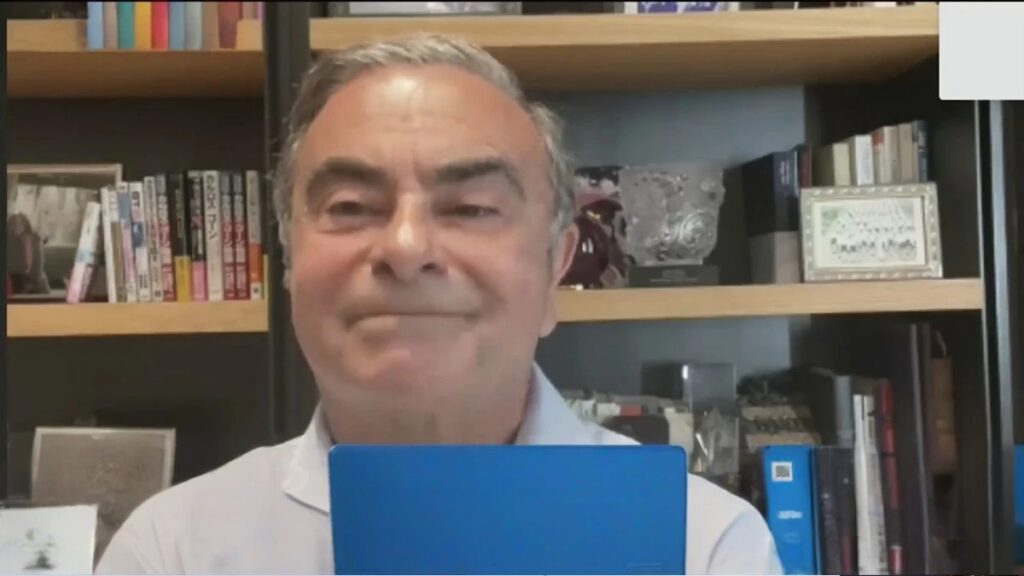

2025年5月初旬、現在レバノンに滞在している元ルノー・日産会長カルロス・ゴーン氏は、フランスの経済専門メディア《BFMビジネス》のインタビューに応じ、このように語りました。

ゴーン氏は2018年に東京で金融商品取引法違反の容疑などで逮捕され、2019年には劇的な方法で日本を脱出。現在も国際指名手配の対象となっていますが、その間も自動車業界の動向を鋭く観察し続けています。

かつて彼は「コストキラー」と呼ばれ、経営危機にあった日産を劇的に再建。その後ルノーとの提携を強化し、三菱自動車も加えた日仏連合を、トヨタやフォルクスワーゲンに並ぶ世界最大級の自動車グループへと成長させました。

しかし現在、ルノーと日産の関係はかつてのような強い協調関係を失い、個別に進む戦略が目立つようになっています。ゴーン氏はこの状況を「協調なき漂流」と批判し、アライアンス崩壊の構造的な原因について、経営者としての視点から語っています。

日産とルノーのアライアンスはなぜ崩れたのか

1999年、経営危機に陥っていた日産自動車に対し、フランスの自動車大手ルノーが出資し、両社は資本提携を結びました。このとき両社が掲げたのは、「共通部品の活用によってコストを30%削減する」という非常に明確な目標でした。

この大胆な再建計画の指揮を執ったのが、当時ルノーから送り込まれたカルロス・ゴーン氏です。彼はわずか2年で赤字続きだった日産を黒字に転換。その手腕は国内外で高く評価され、日本では“サムライ”とまで称されるようになりました。

2005年にはルノーのCEOにも就任し、日産・ルノーの両方を率いる立場となります。さらに2016年には三菱自動車もアライアンス(企業連合)に加わり、3社の年間販売台数は1,000万台を突破。2017年にはトヨタやフォルクスワーゲンを抜いて世界販売台数1位に輝き、「アライアンスは自動車業界における成功モデル」と広く認識されるようになりました。

しかし、裏ではガバナンス(企業統治)の問題が徐々に表面化していきます。というのも、このアライアンスではルノーが日産の株式を43%も保有していた一方で、日産はルノーの株式をわずか15%しか持っておらず、しかも議決権がないという「ねじれた資本関係」になっていました。この歪んだ構造が、意思決定の場における対等性の欠如を生み、次第に両社の間に不協和音が広がっていきます。

ルノー・日産・三菱連合における複雑な力関係と摩擦の構図

この三社連合の特徴は、まるでロシアの入れ子人形「マトリョーシカ」のような複雑な資本構造です。具体的には、フランスの自動車大手ルノーが日産の株式を保有し、さらに日産が三菱自動車の筆頭株主となる構図です。しかし一方で、日産はルノーに対して実質的に議決権の行使を制限するという、極めて特殊なバランスが存在しています。

この資本構造の中でたびたび問題となるのが主導権争いです。とくに注目されたのは、フランス政府がルノーの大株主として連合の主導権を強めようとする動きと、日産側の経営陣や日本国内(政府・企業・世論)がそれに反発する構図です。特にゴーン元会長の事件以降、経営の独立性やガバナンスのあり方をめぐって両国間の緊張が高まっています。

さらに、連合内には文化的な違いによる摩擦もあります。たとえば、

- 意思決定のスピードの違い(フランス側は合意形成を重視、日本側は慎重なプロセスを重んじる)

- 製品の品質基準のギャップ(細部へのこだわりや不良率に対する考え方)

- 労使関係や雇用制度の違い(年功序列、終身雇用 vs 成果主義)

といった面で、日仏の企業文化が衝突する場面も多く見られます。

このように、ルノー・日産・三菱のアライアンスは、資本関係、政治的利害、企業文化という三重のレイヤーが複雑に絡み合う構造となっており、そのバランスの維持には繊細なマネジメントが重要となります。

ゴーン逮捕が引き起こした連合の激震と「アライアンス冬の時代」へ

2018年、日産自動車の当時の会長であり、ルノー・日産・三菱連合の中心的存在だったカルロス・ゴーン氏が背任・脱税の容疑で東京地検に電撃逮捕され、世界中に大きな衝撃を与えました。この逮捕は単なる個人のスキャンダルにとどまらず、三社連合の権力バランスそのものを大きく揺るがす事件となりました。

2019年、ゴーン氏は日本で保釈中の身でありながら、監視の目をかいくぐり、楽器運搬用の箱に身を隠してレバノンへ逃亡。この映画さながらの脱出劇は再び世界を驚かせました。現在も日本とフランスの両国が国際手配を続けているものの、レバノン政府が自国民の引き渡しを拒否しているため、司法手続きは膠着しています。

この事件を契機に、日産の経営陣は従来の関係見直しに動き出します。ルノーとの間にあった不均衡な資本構造(ルノーが日産株43%を保有、日産からルノーへの議決権なし)を是正し、「対等なパートナーシップ」を求めて再交渉を開始。

その結果、2023年に両社は相互に15%ずつ株式を持ち合う新たな枠組みに移行、さらに2024年には保有比率を10%へと縮小することで合意しました。これにより、表向きは「平等な関係」が整いましたが、実態としては“静かな別居”の様相を呈しています。

かつては車両開発や部品の共通化で大きな相乗効果を上げていた両社ですが、現在では共同開発車の比率は20%を下回り、部品の共用効果(スケールメリット)も急速に減退しています。経営面・技術面ともに連携の度合いは薄まりつつあり、連合全体の存在意義が問われる局面に差しかかっていると言えるでしょう。

かつての盟友は対照的な苦境へ

ルノー・日産・三菱アライアンスの立役者だったカルロス・ゴーン氏は、現在の状況について厳しい見方を示しています。特に日産に対しては、「戦略の軸が見えない」と手厳しく批判し、相乗効果(シナジー)を自ら放棄した結果が、年間で46億ユーロ(約7400億円)の損失につながったと指摘しています。

日産が掲げる新たな中期経営計画では、北米市場向けのピックアップトラックや、ハイブリッドSUVに開発リソースを集中させる方針が示されています。しかし、ゴーン氏は、ブランドの明確な再定義や技術的な強みが伴わなければ、事業規模のさらなる縮小につながるリスクがあると警鐘を鳴らしています。

一方でルノーは、電気自動車(EV)専業子会社「アンペール(Ampere)」を2024年に株式上場させることで、電池工場の建設やソフトウェア開発などの成長投資の原資を確保しました。また、ルノーは日産株の段階的売却を通じて、アライアンスに依存しない自立的な経営体制を模索しています。

しかしその反面、単独での技術開発や投資負担が急増しており、競争が激化するグローバル市場での持続的成長は容易ではありません。この状況について、ゴーン氏は「真に競争力を持つためには、深い技術提携が不可欠だ」と述べ、中国の自動車大手「吉利(ジーリー)」との戦略的連携の強化を推奨しています。

実際、ジーリーは過去にスウェーデンのボルボ(Volvo)を傘下に収め、ブランド再生と技術強化に成功した実績があり、EVの駆動系や車載ソフトウェアといったルノーの弱点を補完し得る重要なパートナーとして期待されています。

つまり、日産とルノーはかつてアライアンスとして築いていた相乗効果をそれぞれ手放しつつあり、今後の成長には新たな戦略パートナーとの協業が不可欠な段階に来ていると言えるでしょう。

日産は瀬戸際 – 迷走する北米依存と経営判断の遅れ

2025年4月24日、日産自動車は2024年度(2025年3月期)の業績予測を大幅に下方修正し、最終赤字が7,000億〜7,500億円に達する見通しであることを発表しました。これは、1999年度に記録した6,843億円の赤字を上回る、同社史上最大の損失となる可能性があります。

この損失の直接的な要因は、北米・欧州・南米における工場や販売拠点などの固定資産を一括で減損処理したこと、そして工場閉鎖や人員削減に伴う費用の発生です。特に北米市場での販売不振が深刻で、日産の売上構成の中で依存度が高いアメリカでの業績低迷が、全体に大きな打撃を与えています。

こうした厳しい状況について、日産元会長のカルロス・ゴーン氏は、経営陣の意思決定の遅さと方向性の誤りが根本原因だと指摘します。「決断が3年遅れればコストは3倍になる」という言葉に象徴されるように、開発・生産のスピードが競争相手よりも劣っていることで、製品の鮮度が失われ、ブランドの価値も下がっているとしています。

また、日産は過去にルノーとの提携によって得られていたシナジー(相乗効果)をほぼ完全に失っている状態です。これは、2019年から2020年にかけて、正式な発表や合意のないままアライアンス内での事実上の分離が進行し、日産が単独での経営判断を優先するようになったことが一因とされます。

その結果、欧州での事業縮小や中国での原材料・物流コストの上昇が直撃し、収益性がさらに悪化。経営戦略の一貫性を欠いたまま、日産は競争力の低下に歯止めがかからなくなっています。

こうした状況を受け、業界内では日産が今後も国際的な自動車メーカーとしての地位を維持できるかどうかが大きな焦点となっています。グローバル市場の中で、日産が再び競争力を取り戻すためには、スピード感のある意思決定と、戦略的なパートナーシップの再構築が急務といえるでしょう。

北米市場への過度な依存がもたらすリスクとは

2025年4月24日、日産自動車は2024年度(2025年3月期)の業績予測を大幅に下方修正し、最終赤字が7,000億〜7,500億円に達する見通しであることを発表しました。これは、1999年度に記録した6,843億円の赤字を上回る、同社史上最大の損失となる可能性があります。

この損失の直接的な要因は、北米・欧州・南米における工場や販売拠点などの固定資産を一括で減損処理したこと、そして工場閉鎖や人員削減に伴う費用の発生です。特に北米市場での販売不振が深刻で、日産の売上構成の中で依存度が高いアメリカでの業績低迷が、全体に大きな打撃を与えています。

こうした厳しい状況について、日産元会長のカルロス・ゴーン氏は、経営陣の意思決定の遅さと方向性の誤りが根本原因だと指摘します。「決断が3年遅れればコストは3倍になる」という言葉に象徴されるように、開発・生産のスピードが競争相手よりも劣っていることで、製品の鮮度が失われ、ブランドの価値も下がっているとしています。

また、日産は過去にルノーとの提携によって得られていたシナジー(相乗効果)をほぼ完全に失っている状態です。これは、2019年から2020年にかけて、正式な発表や合意のないままアライアンス内での事実上の分離が進行し、日産が単独での経営判断を優先するようになったことが一因とされます。

その結果、欧州での事業縮小や中国での原材料・物流コストの上昇が直撃し、収益性がさらに悪化。経営戦略の一貫性を欠いたまま、日産は競争力の低下に歯止めがかからなくなっています。

こうした状況を受け、業界内では日産が今後も国際的な自動車メーカーとしての地位を維持できるかどうかが大きな焦点となっています。グローバル市場の中で、日産が再び競争力を取り戻すためには、スピード感のある意思決定と、戦略的なパートナーシップの再構築が急務といえるでしょう。

- ピックアップ/大型SUV偏重 → CO₂規制強化への備えが不十分

- 為替と金利上昇でリース金利負担増

- ブランドイメージ再構築が追いつかず

日産の業績下方修正 – 過去最大級の赤字の背景とは?

2025年4月、日産自動車は2024年度(2025年3月期)の最終損益を7,000億〜7,500億円の赤字と下方修正しました。これは1999年度の6843億円を上回る、同社史上最大規模の赤字となる見通しです。以下に、その主な要因を解説します。

- 固定資産の大幅な減損損失(約5,000億円)

北米、欧州、南米などにある複数の拠点で、工場や販売網などの資産価値を一括で見直した結果、減損損失が発生しました。これは、「今後の事業収益ではそれらの資産価値を回収できない」と判断されたことによるものです。 - 構造改革に伴うコスト(600億円超)

生産能力の縮小に向けて、一部の工場の閉鎖や人員削減を実施。この構造改革に関連する一時的な費用が600億円以上発生しました。これは将来的な収益改善を狙った前向きな出費ではありますが、短期的には損失を押し上げる要因となっています。 - 販売台数見通しの引き下げ

2020年から続く「ターンアラウンド計画(再建計画)」に基づき、年間販売台数を従来の500万台超から350万台程度に縮小。この大幅なスケールダウンにより、工場や設備などの固定費の吸収が難しくなり、資産の収益性が低下しました。

株主や市場への影響

このような財務悪化により、株主配当は見送られ(無配)、格付け機関も反応を示しています。

- S&Pグローバル社は、日産の将来的な財務健全性に懸念を示し、信用格付けの見通しを「ネガティブ」に引き下げました。

- ムーディーズ社も、投機的等級への格下げを示唆しており、企業としての信頼性にも影を落としています。

幻に終わったホンダ連携 – 資本構造と戦略不一致が壁に

2024年3月、日産自動車とホンダは、電気自動車(EV)および車載ソフトウェア分野での包括提携に向けて基本合意書(MOU)を交わしました。国内の自動車業界にとっては、異例の大型提携として注目を集めましたが、わずか1か月後には交渉が決裂。提携は幻に終わりました。

破談の最大の要因は、資本構造や統合比率、議決権の配分に関する意見の対立です。両社ともに独立性を重視しており、特に日産側は既にルノーとの複雑な資本関係を抱えていたため、これ以上の経営統合を進めるにはハードルが高すぎたとみられます。

ルノー、過去最高益でも「欧州専業」に逆戻り – グローバル市場での不在が浮き彫りに

ルノーは、2024年度において営業利益43億ユーロ・売上高562億ユーロと、過去最高となる業績を達成しました。これは主に、復刻版として注目を集めた新型電気自動車「R5 E-Tech」のヒットによるもので、フランスでは2024年4月にEV販売台数1位を獲得する快挙となりました。2025年には「R4 E-Tech」も投入予定で、ラインアップ拡充によるさらなる成長が期待されています。

しかし、この好調な業績の裏で、懸念すべき課題が指摘されています。

欧州市場への過度な依存

現在のルノーの販売実績を見てみると、登録台数の7割以上が欧州市場に集中しており、中国とアメリカでは事実上の不在状態にあります。

ゴーン氏はこの点に強い懸念を示し、「欧州ではうまく経営されているが、それだけではグローバルな自動車メーカーとは呼べない」と厳しく評価しました。

さらに、「ルノーは1999年以前の“欧州専業メーカー”の姿に逆戻りしてしまった」とも発言し、地理的な偏りが持続可能な成長の障害になりかねないと警鐘を鳴らしています。

中国と米国を欠いた“世界戦略”の限界

世界の自動車市場規模はおよそ年間8,000万台とされ、その内訳は以下のとおりです:

- 中国:約3,000万台(世界最大)

- 米国:約1,600万台

- 欧州:約1,200〜1,400万台

この3つの地域が「グローバル市場の三大拠点」とされ、主要メーカーは最低でもそのうち2地域での確かな存在感を持つことが求められます。しかし、現在のルノーはこのうちの1地域(欧州)にしか展開しておらず、中国・米国ではほぼゼロのシェアにとどまっています。

ゴーン氏はこれを「非常に不安定な構造」と指摘しており、今後のEUにおけるCO₂規制の厳格化への対応にリソースを集中しすぎるあまり、成長市場への投資や開拓が後回しになっている点を危惧しています。

欧州偏重の成功に潜むリスク

現在のルノーは、電動化と利益率向上に成功しているものの、その成果はあくまで欧州市場に限定されたものであり、真のグローバルプレイヤーとしての持続可能性には課題が残ると言えます。中国やアメリカといった巨大市場での再進出・パートナー戦略の見直しが急務となっています。

アンペール上場と日産株売却

- EV子会社アンペールを上場し最大80億ユーロを調達予定

- 資金は電池工場とソフト開発へ

- 一方で日産株の追加売却が進めば、連合の結節点はさらに弱体化

欧州 CAFE規制(25年に平均CO₂ 93→68g/kmへ)を乗り切るには、EVとハイブリッド比率を急拡大する必要があり、資金需要は膨らむ一方です。

「ジーリー提携はルノーの生命線」- ゴーン氏が説く中国戦略のカギ

欧州市場に過度に依存するルノーの現状を打開する鍵として、カルロス・ゴーン元会長が繰り返し強調するのが、中国の大手自動車メーカー「吉利汽車(ジーリー)」との戦略的パートナーシップです。

すでにルノーは、内燃機関事業をジーリーと統合し、グローバル展開を目的とした新会社「Horse(ホース)」を設立しています。しかし、ゴーン氏はこの統合だけでは不十分だと指摘。「真のシナジーを生むには、EV用バッテリーや車体プラットフォームにまで踏み込んだ深い連携が不可欠だ」と説いています。

ジーリーは、かつて経営危機にあったボルボやロータスを立て直した実績があり、アジア全域にわたる販売ネットワークを持つグローバル企業です。ルノーにとっては、中国市場への再参入の足掛かりとなるだけでなく、開発や投資にかかる財務的リスクを分散できるという大きな利点もあります。

「アライアンスなくして生存なし」- 単独主義から脱却せよ

ゴーン氏は現在の自動車業界について、「どのメーカーも単独では生き残れないという認識が共有されつつある」と指摘し、多くの企業が業界を超えてアライアンス(提携)を模索している現状を強調しています。

かつてルノーと日産が築いたアライアンスが多くの技術・製品で協業し、世界市場での競争力を高めたように、ジーリーとの関係においても単なる表面的な協定では意味がなく、深い実質的な協業こそが重要だと述べています。

彼は「悪魔は細部に宿る(The devil is in the details)」という言葉を引用しながら、「単なる合意書ではなく、共通の目標・設計・開発・販売までを共有する具体的なプロジェクトの積み重ねこそが、アライアンスの本質だ」と繰り返しています。

中国の新興勢力が突きつける現実 – スピードと価格で欧州を席巻

さらにゴーン氏は、中国企業の台頭が日仏メーカーにとって脅威であり、同時に教訓でもあると警告しています。たとえば、BYD(比亜迪)は、2007年には乗用車の販売実績ゼロだったにもかかわらず、わずか17年で年間400万台を売り上げるまでに成長。特に価格競争力と開発スピードの速さで欧州市場を着実に浸食しています。

「日産が失ったのはまさにそのスピードだ」とゴーン氏は断言し、変化の激しいEV市場では、迅速な意思決定と開発体制こそが命運を分けると主張します。

フォックスコンのような水平分業モデルが救いになる可能性も

また、台湾の鴻海(Foxconn/フォックスコン)が進める「EVのiPhone化(受託製造モデル)」にも注目しています。従来のように自社ですべてを抱え込まず、車両をプラットフォーム化し、他社に製造を委託するという水平分業は、巨額投資を避けたい自動車メーカーにとって極めて現実的な選択肢です。

ゴーン氏は、「このモデルは資金的に苦しい日産にとって“救命ロープ”になる可能性がある」と述べており、伝統的な垂直統合型からの脱却が生き残りのカギになると指摘しています。

投資家が注目する数字の現実 – ルノーと日産、株価に見る連鎖する運命

| 指標 | ルノー | 日産 |

|---|---|---|

| 株価(24/10→25/04) | 58€ → 46€(▲20%) | ADR 8.4$ → 5.9$(▲30%) |

| S&P見通し | BBB-、ネガティブ | BB+、ネガティブ |

| 24年度営業利益率 | 7.6% | ▲5% |

たとえ経営面での連携(アライアンス)が事実上終焉を迎えたとしても、ルノーと日産は依然として株式市場では運命共同体のように動いています。

たとえば、ルノーの株価は、2024年10月時点で58ユーロをつけていましたが、2025年4月に日産の巨額赤字が報じられたことを受けて46ユーロ台まで下落しました。これはおよそ20%の下落にあたります。

株価指標であるPER(株価収益率)は5.9倍と、欧州自動車メーカーの平均(約7~9倍)を大きく下回っており、市場の不安を反映しています。

一方、日産の米国預託証券(ADR)も同様に低迷しており、過去12か月間で約30%の下落となりました。格付け機関も日産の財務状況に警戒感を強めています。S&Pは2025年1月に格付け見通しを「ネガティブ」に変更、ムーディーズは2月に日産を「投機的等級(ジャンク債)」へ格下げしました。

市場関係者や投資家が今注視しているのは、以下の2点です:

- ルノーがどこまで保有する日産株を売却し、EV(電気自動車)開発への資金を確保できるか?

→ ルノーは2024年に設立したEV子会社「アンペール」の上場や、日産株売却による資金調達を進めており、それが将来の競争力に直結します。 - 日産が北米依存から脱却し、持続的に利益を出せる体質に戻れるのか?

→ 現状はピックアップトラックや大型SUVといった北米市場への偏重が強く、CO₂規制や金利の上昇など外部要因が収益を圧迫。今後のグローバル戦略の立て直しが急務です。

市場は「ルノーがどこまで日産株を売却し、EV投資を賄えるか」、また「日産が北米依存を脱し利益体質を取り戻せるか」に注視しています。

「スピード」と「スケール」を取り戻せ -カルロス・ゴーン氏が示す再生への5つのアクション

日産・ルノー連合を築き上げたカルロス・ゴーン氏は、グローバル競争が激化する自動車業界において、日仏連合が生き残るために必要な「5つの柱」を提示しています。

その核心は、「中国メーカーに追いつくスピード」と「北米勢に対抗できる規模(スケール)」をどう取り戻すかにあります。

- 開発サイクルを24か月以内に短縮

現在、自動車開発は通常3〜4年を要しますが、ゴーン氏は中国勢に対抗するために、企画から量産まで2年以内での開発体制の確立を提言しています。これはBYDや吉利汽車(ジーリー)などのスピード開発に追いつくために必須です。 - 電池コストを70ドル/kWh以下に

EVの普及には価格の低下が不可欠です。現在の電池コスト(100~150ドル/kWh)を70ドル以下に抑えるには、LFP(リン酸鉄リチウム)などの安価な電池技術の採用と、スケールメリットによる生産コスト削減が鍵となります。 - OTA(Over-the-Air)更新前提の電子設計

車両のソフトウェアはスマートフォンのようにOTAで常時アップデートできる構造が求められています。E/Eアーキテクチャ(電気・電子設計)を刷新し、ソフトの更新そのものを「新たな収益源」として活用するモデルへの転換を進める必要があります。 - 世界3大市場での販売基盤確立

自動車の最大市場である中国・米国・欧州のうち、最低でも2市場で5%以上のシェアを確保することが不可欠とされています。現在のルノーは欧州依存、日産は北米依存という偏った状態にあり、真のグローバル競争力を欠いています。 - ジーリーや鴻海との「水平連携」の深化

垂直統合(全工程を自社で行う従来型モデル)では限界があるとし、中国のジーリーや台湾の鴻海(フォックスコン)といった新興勢力との技術・製造・販売面での連携強化を「不可欠な布石」としています。特にルノーがジーリーと共同設立した内燃機関会社「Horse」はその先駆けとされています。

ゴーン氏が提唱してきた『協調のレシピ』は今こそ必要とされている

ゴーン氏の電撃逮捕やレバノン逃亡劇は大きな話題を呼びましたが、彼がかつて築いた「協調のレシピ -部品共通化やグローバルでの生産・販売の最適化戦略- 」の本質が否定されたわけではありません。

- 共通部品の導入による大規模コスト削減

- 購買力をまとめた価格交渉力の強化

- 世界各地での販売ネットワーク活用

これらの手法は、アライアンス再構築にも依然として有効なフレームワークです。

2030年までが正念場 – 3社連合の未来のシナリオ

両社の問題点を要約すると、以下の4点に絞られます。

- 日産:巨額の固定資産減損に加え、北米依存がブランド力を弱体化

- ルノー:欧州では好調だが、中国・米国市場での展開が欠如し、資金需要が増大

- アライアンス:持株比率の均衡で「形式上の対等」は実現したが、共同開発や部品共用といった実質的なシナジーが消失

ゴーン氏は、これらの課題を乗り越えるためには、スピードとスケール、そして横の連携(水平連携)の徹底が不可欠だとしています。

そして、以下の3つの条件のいずれかが実現すれば、連合は「新たなかたちでの再統合」という形で復活の可能性もあると指摘しています。

- 日産が外部から資本を受け入れ、EV技術を他社と水平展開できるか?

- ルノーがEV子会社アンペールの上場やジーリーとの連携で資金・技術を確保できるか?

- 三菱が連合外での提携(例:フォックスコンと豪州EV)を拡大し、独自の再成長を遂げられるか?

逆に、これらがいずれも実現できなければ、日産・ルノー・三菱の3社はそれぞれ完全独立の道を進むことになり、かつての“世界最大の自動車連合”は、歴史の一ページとして終わりを迎えることになるかもしれません。

ゴーン氏の法的境遇とこれまでの人生

カルロス・ゴーン氏の数奇な人生

ゴーン氏は、レバノン系の両親を持ちブラジルで誕生し、ブラジル、レバノン、フランスの三重国籍を保有しています。

- ブラジル国籍 … 1954年にブラジルのポルト・ヴェーリョで生まれたため出生によって取得。

- レバノン国籍 … 両親がレバノン人であり、血統主義によって幼少期から保持。

- フランス国籍 … 17歳で渡仏し、長期在住と兵役義務(ポリテクニーク在学中の軍籍)を経て成人後に帰化。

ゴーン家のルーツと両親の職業

| 親族 | 出生・ルーツ | 主な職業・経歴 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 父 ジョルジュ(ジョルジ)・ゴーン | 1930年代前半、レバノン系家族に生まれ、祖父ビシャラが築いたブラジル・ロンドニア州のゴム/農産物流通ネットワークで育つ |

1)ゴム・農産物・航空貨物ビジネスを経営 2)のちにダイヤモンド取引と航空会社運営に従事 3)1960年レバノンで司祭殺害の罪で死刑判決となったが後に減刑 4)1970年代半ば、レバノン内戦を機にブラジルへ再移住 |

2006年死去。犯罪歴は長らく伏せられていた |

| 母 ローズ(通称ゼッタ)・ジャザール | ナイジェリアのレバノン人一家に生まれる(故郷は北部ミジアラ) | レバノンのカトリック系学校で教育を受け、結婚後は家庭に入りつつ子どもの教育を最優先。厳格ながら向学心を促す存在だった | 幼少のカルロスに語学と多文化への関心を植え付けた |

ゴーン氏の父ジョルジュ氏はブラジルとレバノンを往復しながら貿易・航空・宝石取引に携わり、1960年にレバノンで司祭殺害の罪に問われ、死刑判決が出たものの減刑され、5年間の服役後、1965年ごろに釈放されています。

事件の原因は、ジョルジュ氏と神父が関与していた密輸活動に関する金銭トラブルであったとされており、ジョルジュ氏は神父の強欲さに腹を立て、脅すつもりが最悪の結果になってしまったと供述しています。

1970年代半ばに、レバノン内戦を機にブラジルへ再移住しましたが、父親の殺人事件による逮捕時にはゴーン氏は6歳、出所した1965年以降は一緒に暮らしていたので記憶はあるはずですが、事件のことだけでなく、父親に関する話は親しい人にさえ一貫して口を閉ざしています。

2020年2月に独紙Der Spiegelの単独インタビューを受けた際、記者が「お父さまは殺人で有罪になり長く投獄されましたね」と踏み込むと、ゴーン氏は次のように答えて話題を打ち切りました。「父のことは話しません。彼は20年前に亡くなりました。プライベートな問題です。」

17歳で単身渡仏してからは、フランスの名門校を次々と卒業し、フランスの一流企業であるミシュランへ就職するという典型的なエリートコースを進み、30歳の時に3億ドルの市場を持つ南米ミシュランの最高執行責任者(COO)に抜擢され、35歳でミシュラン北米CEOに就任しています。そして42歳で、1996年に国営企業から民営化したばかりのルノー社に副社長として引き抜かれます。

その後、仏大企業トップと日系大企業トップを同時に務めるという前例のない地位にまで上りつめましたが、金融商品取引法違反をはじめとする複数の罪状で逮捕され、ルノー・日産の両社から解任されました。

17歳で単身渡仏後、異例の速さで世界のトップへと駆け上がる

| 年/期間 | 学業・移住 | キャリア/役職 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1971 – 1973 | レバノン高校卒業後、パリの名門 リセ・スタニスラスで理系プレパ(グランゼコール準備課程)に在籍 | ― | フランス語・数学を徹底訓練。多国籍級友と人的ネットワークを構築 |

| 1974 | エコール・ポリテクニーク(X74)入学 | ― | 軍籍を帯びたリーダーシップ訓練を経験 |

| 1978 | エコール・デ・ミーヌ修了 工学修士取得 | ミシュラン入社 | コスト管理の面白さに開眼 |

| 1989 | ― | ミシュラン北米CEOに就任 ユニロイヤル・グッドリッチ買収を主導 |

世界トップタイヤメーカーに押し上げる |

| 1996 | ― | ルノー副社長(DGアジャント)就任 | “コストキラー”の異名 |

| 1999 | ― | 日産再建のため来日 ルノー・日産アライアンス発足 |

2年で日産を黒字化 |

| 2001 | ― | 日産CEO就任 | 多文化マネジメントを実践 |

| 2005 | ― | ルノーCEO兼任 “ダブルCEO”体制 |

仏大企業トップと日系大企業トップを同時に務める初事例 |

| 2017 | ― | ルノー・日産・三菱連合が世界販売首位 | 年間販売1,000万台超 |

| 2018 11月 | ― | 東京地検に逮捕 ルノー会長辞任 |

有価証券報告書虚偽記載などで起訴 |

| 2019 12月 | ― | 保釈中にレバノンへ逃亡 | “楽器ケース脱出劇”が話題 |

| 2020 – 現在 | ― | レバノンに滞在 講演・著作で発言継続 |

仏・日で国際逮捕状が継続 |

日本で逮捕されるまでの流れ

| キー要素 | 詳細 |

|---|---|

| 内部告発 | 2018年夏、日産法務部の外国人弁護士が「役員報酬の過少申告とオマーン代理店への不正送金」を示す資料を発見。西川廣人CEOに直報し、同年9月に東京地検特捜部へ持ち込まれた。 |

| 司法取引の活用 | 2018年6月施行の日本版司法取引を事実上適用。日産は「法人としての刑事責任を問われない」代わりに社内調査資料を特捜部へ全面提供。 |

| “サイレント・アプローチ” | ゴーン氏に悟られないよう入国日・便名・機体を特定し、羽田関係機関だけに共有。到着20分前に検事チームを配置。 |

| 同時逮捕のケリー氏 | 元北米日産チェアマン。報酬スキームの法的組成を主導した疑いで、同じチャーター機に搭乗中に逮捕。 |

日本で正式に起訴された 4 つの罪状と想定刑罰

| 起訴日 | 罪名(法令) | 概要 | 法定刑 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 2018/12/10 | 金融商品取引法違反(有価証券報告書虚偽記載) | 2010〜2014年度の報酬を約50億円少なく記載したとされる | 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、または併科 (金融商品取引法 第197-2) |

初回の逮捕・起訴 |

| 2019/1/11 | 金融商品取引法違反(同上・追加分) | 2015〜2017年度分で約40億円を過少記載したとされる | 同上 | 2度目の起訴 |

| 2019/1/11 | 特別背任(会社法 第960) | 2008年の個人デリバティブ損失約18.5億円を日産に付け替え、関連会社へ1,475万ドル送金したとされる | 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、または併科 | 特別背任 |

| 2019/4/22 | 特別背任(会社法 第960) | オマーン販売代理店へ不正送金(約5億円)し私的流用したとされる | 同上 | 特別背任 |

フランスで正式に起訴された 4 つの罪状と想定刑罰

| 案件 | 罪名(刑法など) | 想定刑罰 | 現状・金額 |

|---|---|---|---|

| ① ヴェルサイユ宮殿ウェディング | 会社財産流用 | 禁錮 5 年以下+罰金 €375,000 以下 | 会場費 5 万€をルノースポンサー枠で充当した疑い。捜査完了、起訴済。 |

| ② オマーン代理店送金スキーム | 背任+資金洗浄(マネーロンダリング) | 禁錮 10 年以下+罰金 €750,000 以下 (洗浄は重加算可) |

オマーン経由で €15 百万還流とされる。2022/4 国際逮捕状→正式起訴。 |

| ③ サウジ実業家向け不当支払い | 背任+資金洗浄 | 禁錮 10 年以下+罰金 €750,000 以下 | 日産のオランダ子会社から総額 €11 百万超を送金した疑い。2023/5 起訴。 |

| ④ ラシダ・ダティ元法相への報酬 | 能動・受動収賄 | 禁錮 10 年以下+罰金 €1 百万以下 | 2010–12 年にコンサル料 €90 万支払い。2024/11 金融検察が公判請求。 |

フランス国籍でも逮捕できない理由 – ポイントは「所在地」と「引渡し条約」

| 視点 | 現状 | なぜ逮捕できないか | 補足ポイント |

|---|---|---|---|

| ① 身柄の所在 | ゴーン氏は2019年末からレバノン国内に滞在 | フランス逮捕状は自国領域か協力国で拘束された場合にのみ有効 | フランス警察はレバノン国内で執行権を持たない |

| ② 条約の欠如 | 日仏・仏レバノン間に犯罪人引渡条約・司法共助条約がない | 条約がないと正式な身柄移送プロセスを発動できない | 個別合意という例外的手段はレバノン側が拒否 |

| ③ レバノン憲法 | レバノンは自国民の国外引渡しを禁止 | ゴーン氏はレバノン国籍も保持=レバノン当局は「自国民」とみなす | 二重国籍でもレバノン法が優先される |

| ④ 国際手配の射程 | フランスは国際逮捕状とインターポールのレッドノーティスを維持 | 第三国経由で移動すれば拘束される可能性が高い | 結果的にレバノン域外へ出られない「圧力手段」として機能 |

法廷闘争と「空の囚人」 – ゴーン氏の現在地

カルロス・ゴーン氏は2019年末、自宅軟禁中の日本から音響機器用ケースに身を隠して出国し、レバノンへ“劇的逃亡”を果たしました。それ以来、現在もベイルートに滞在し続けています。

しかし、彼の行動に対する国際的な司法措置は続いており、日本政府の要請によりインターポール(国際刑事警察機構)は「レッドノーティス(国際逮捕手配書)」を発行。これにより、ゴーン氏は原則として他国への出国が不可能となっており、自らを「空の囚人(Prisoner of the Skies)」と呼んでいます。

フランスからも追及が続く

レバノンは自国民の引き渡しを認めておらず、ゴーン氏はレバノン籍も保有しているため、身柄は守られていますが、フランス当局も少なくとも2件の国際逮捕状を発行しています。これは、同氏がパリ郊外のベルサイユ宮殿での結婚式費用を日産の子会社経由で支払った疑いなど、背任や汚職容疑に関連するものです。

また、ゴーン氏はフランス当局からレバノンで事情聴取を受けた後、フランスへの出頭を求められました。しかし、本人は「インターポールのレッドノーティスが発効中のため出国できない」としてこれを拒否。この対応が逮捕状発行の一因となりました。

日産もベイルートで法的措置

一方、日産側もゴーン氏に対して法的対応を進めており、2020年にはベイルートの裁判所に約10億ドル(約1500億円)の損害賠償を求める訴訟を起こしました。これは、在任中に会社の資金を私的に流用したとされる行為などに基づいています。

「カフカ的状況」とは?

これらの一連の訴追について、ゴーン氏はメディアや講演、自伝などを通じて反論を続けています。彼は日本およびフランスの司法制度を「中世的で不透明」「カフカ的(理不尽で出口のない状況)」と批判し、自身の無罪を訴えると同時に、企業統治やグローバル経営の問題点についても積極的に意見を発信しています。

カフカ的(Kafkaesque) という形容詞は、チェコ出身の作家フランツ・カフカ(1883-1924)の小説世界を思わせる、次のような状態を指します。

| 特徴 | 説明 | カフカ作品の例 |

|---|---|---|

| 理不尽な官僚制度 | 誰が権限を持つのか、手続きがどう進むのかが極端に不透明で、当事者には抗弁の機会がほとんど与えられない。 | 長編『審判』- 突然「逮捕」されながら罪状も裁判の仕組みも知らされない主人公 |

| 終わりのない手続き | 書類、面談、尋問が延々と続くが、何も前に進まず出口が見えない。 | 『城』- 主人公Kが「城」の役人に会うために際限なく待たされる |

| 存在しない、あるいは曖昧な罪 | 犯罪とされる行為が示されない、あるいは後から拡大解釈される。 | 『審判』でヨーゼフKが「誰かに深く傷つけられたような気持ち」を抱えつつ理由を告げられない |

| 心理的圧迫と無力感 | 常識や論理が通用しない空気の中で、個人が孤立し追い詰められる。 | 多くの短編(「変身」「流刑地にて」など)でも同様の閉塞感が描かれる |

裁判の可能性は 2 つ

- 本人がフランス領に入国した場合

→ 空港または国境で直ちに身柄拘束 → 予審判事の前に出頭 → 公判へ。 - 欠席裁判

→ 予審が完了し、裁判所が「被告は正当な理由なく出頭しない」と判断すれば、被告不在のまま審理・判決を下すことも可能。ただしゴーン氏には後日やり直し審理を請求する権利が残ります。

現状と今後の見通し

- フランスの公判開始可否

- 予審判事が2025年内にゴーサインを出せば、ゴーン氏欠席のままでも欠席裁判が開かれる可能性があります。

- レバノン内での資産差押え

- 日産はベイルートで民事訴訟を模索していますが、国内資産が限られ実効性は不透明です。

- ゴーン氏の移動制約

- インターポール手配が続く限り、同氏はレバノン国外へ出られず、ビジネス展開や国際会議への出席は困難です。

結局のところ、フランス当局は「裁判」、日産は「賠償と浄化」を望んでおり、両者ともゴーン氏が自発的に出頭しない限り長期戦を覚悟しています。

教訓を資産にできるか – 分断から再生への道

1999年、深刻な経営危機に陥っていた日産は、フランスの自動車メーカー・ルノーからの出資を受け、驚異的な再建を果たしました。この出来事は、国境を越えた企業連携によって危機を乗り越えた好例として、世界中の注目を集めました。

しかし、それから四半世紀が経った現在、その「協調の奇跡」は制度疲労を起こしつつあります。自動車産業は今、中国の新興EVメーカーやApple・Googleのようなビッグテック企業の参入により、業界構造そのものが根底から揺らぐ再定義の時代に突入しています。

ゴーン氏はこの変化を前にして、「最大の課題は技術そのものではなく、意思決定のスピードである」と繰り返し指摘しています。技術的には対応可能でも、判断が遅れればすべてが手遅れになるという現実を強調しているのです。

現在のルノーと日産というかつての盟友は、戦略の迷走と市場シェアの喪失という厳しい局面に直面しています。では彼らは、限られた選択肢の中でどう道を切り開くのでしょうか。もしくは、1999年にゴーン氏がそうであったように、新たなビジョンと決断力を持つ“革命家”の登場を待つしかないのでしょうか。

かつて音楽機材の箱に身を隠して逃亡した、前代未聞の元CEOからの警鐘は、ルノーや日産にとどまらず、グローバルな自動車業界全体への問いかけでもあります。

「協調の崩壊」を単なる失敗として終わらせず、未来への教訓=資産として昇華できるか。その答えを出すために残された時間は、決して長くありません。

ゴーン氏が朝のテレビ番組のインタビューにリモートで生出演しているのを観たときには、思わず目を疑ってしまったよ。ゴーン氏は日本だけじゃなくて、フランス(ルノー)からも訴えられていて、国際指名手配されている身だ。そういう人が普通にテレビのインタビューに出て、損害を与えた会社に対して警笛を鳴らし、教訓を提言するって、どういう風に受け取ればいいんだろう?数日前にプーチン大統領のテレビのインタビューを見て、発言の内容よりも(発言内容はいつもと同様に、ロシア様に歯向かうものは破滅する的な脅しだった)、時折ジョークを交えながら笑顔で語っている様子に強烈な違和感を覚えた時の感覚と似ている。報道や発言の自由はもちろん支持するけど、戦争の被害者たちはどういう気持ちで見ているんだろうと思ってしまうし、日産や三菱で職を失ったり、破産しないための救済法を必死で模索している、下請けを含む多くの人々にとっては、『再生への条件』とか偉そうに言われても、お前が言うな!となるよね。後ろに映っている本棚に、日本語の『カルロス・ゴーン』という書籍や、他にも日本語の本がいくつか並んでいることもなんだか悔しいし哀しい。とは言え、ゴーン氏の場合は話を聞いているうちに、そういうこと全部を忘れてしまうほど、理路整然と一刀両断していく潔いほどの見解に、聞き入ってしまうんだよなあ。経営陣の数時間に渡る会見内容よりもこの人の数分のコメントのほうが頭にすっと入ってくるし納得できる。やっぱりこの人は生粋の経営者なんだろうな。お気立てには難があるけれども。(虎に翼の涼子様のセリフ。上品に「問題は性格」と言い切っているところが痛快、関係ないけど。)

ゴーン氏の発言を聞いていると、今の日産やルノーを救えるのは、結局この人だけなのでは?という気になってくる。ありえない話だけどね。彼独自の天性と言ってもいい『経営の勘』によるものだろうけど、障害となるものとそれをどう排除すべきかが彼の目にははっきり見えていて、それがどんなものでも(歴史だったり人だったり)すっぱり排除できるところが成功の秘訣だったんだと思う。経営、もっと言えばお金以外のものはこの人の視界には映りこまないんじゃないかな。だからどんなに痛みを伴う改革であっても、この人にとっては無痛なんだと思う。コストをかけずに効率的にお金を稼げる並外れた能力があって各国の司法にも詳しく、犯罪に対するモラルや良心が欠如している人が計画的に犯罪を犯したら、検察に勝ち目はないのではないかと思う。だから嫌がらせのような回りくどい方法で拘束して、自白を迫ったんだろう。ただゴーン氏は黙って従う人ではない。日本の司法制度への批判を世界に向けて発信したんだ。犯罪についての解釈が普通の人と違うから、ゴーン氏自身の正当性に関する主張を支持する人は殆どいないけど、日本の司法、特に検察に対する批判は論理的で共感しやすく、世界の、特にフランスの人々に恐怖感を与えた。日本は先進国でありながら、検察のやり方は戦時中を彷彿とさせ理解不能で、無実の人を追い詰めて犯人に仕立て上げるという印象だ。

それにしても、文字通りの”経営の鬼”でありながら、結局は自分自身の”金銭への執着心”で失脚したのは、この人の唯一の人間的な部分なのか、天誅なのかもしれないね。

彼の”お金への執着”には病的なところがあって、お金を持っているのに万引きを繰り返してしまう「クレプトマニア(病的窃盗)」の領域なのではないかと思う。ルノーや日産の社員や関係者に対しては、鉛筆1本自由に買わせないほど徹底的に節約させる一方で、自分でも節約家と公言しながら会社のお金となると湯水のように浪費している。自身の結婚式(お互い再婚だけど)にはヴェルサイユ宮殿の、ルイ14世が離宮として建てた「グラン・トリアノン」を貸し切って豪華な披露宴を行い、その費用をルノーに払わせている。(ルノーが2016年にヴェルサイユ宮殿と結んだ修復支援スポンサー契約の総額230万ユーロの「利用ポイント」から差し引かれて実質無料、というところがなんだかセコいし小賢しい)会社の経費を使ったからと言って社員達を招待するわけでもなく、欧州・中東の財界・文化人をごそっと招待している。彼は2014年3月にも同じヴェルサイユ宮殿で60歳の誕生日を兼ねた黒タイ・ガラ(推定63~65万ユーロ、160~200人規模)も開いており、こちらもルノーに払わせたとして捜査対象になっているけど、ここまで来ると接待とか政界との繋がりの強化とかいう言い訳はきかず、単なる自己顕示欲としか思えない。それにしてもここまでヴェルサイユ宮殿に拘るのは、太陽王ルイ14世になりたかったか、あるいは貴族に対するコンプレックスがあったとか…。どちらかというと、お金を浪費しすぎた王妃のせいで市民の反感を買い、パリから逃亡しようとして途中で捕まり、ギロチンにかけられてしまったルイ15世のほうが立場的に近い気がするけど。ゴーン氏の場合は浪費ではなくて詐欺だし、逃亡には成功したけど(あの逃げ方は王はやらないだろうな)、幽閉状態となった点ではあまり変わらない。

ゴーン氏がずば抜けて優秀なことは明らかだけど、フランスのトップのグランゼコール(最高学府)を出る超エリート層は、知性だけでなく教養やマナーを身につけ、スポーツ万能で家柄が良く容姿も良く社交的であるなど、全ての面において庶民より優れていることが求められる。国民のほんのひと握りだけど、他の国には存在しない特殊な階層なのではないかと思うほど、エレガントで完璧で近寄りがたい人々だ、貴族の末裔が多いしね。それこそヴェルサイユ宮殿で始められた、若者の社交界デビューである「ル・バル・デ・デビュタント(Le Bal des Débutantes)」と呼ばれる舞踏会のエスコート役に選ばれるような若者たちばかりだ。ゴーン氏のような、頭脳と努力だけで這い上がろうとする人たちを阻むのは、まずこの階層の壁だ。ゴーン氏は洗練されてもいないし白人でもないから、招かれていたら悪目立ちしてしまっていたことだろう。祖国は常に戦争・内戦状態だしフランスには家族もいないから、難民扱いされることも多かっただろうし、なによりもゴーン氏の父親は殺人犯だ。その過去は周囲に隠されていても、内面では周りのエリート達と比べて常にコンプレックスを抱えていたのではないかと思う。ゴーン氏は父親のようにはなりたくないという思いから、成功を追求し続けたと指摘されているけれど、悲願を叶えても更にお金に固執し過ぎたせいで、自身も逮捕され結局は父親と同様に犯罪者となってしまったのはなんとも皮肉だ。父親が殺人を犯した理由が密輸活動に関する金銭トラブルというのも微妙に重なる。彼がなにより避けたかった「Tel père, tel fils(この親にしてこの子あり)」と言われる結果になってしまったけど、殺人を犯していないことはせめてもの救いだ。

普通に働いても資産105~180億円と言われるお金を稼いできたのに自ら詐欺行為を行い、今も全く悪いことと思っていないというのは、カウンセリングどころでは治らないかもしれない。それさえなければ世界に類を見ないほど優秀な経営者、あるいはコンサルタントとして、いくつもの企業の窮地を救えただろうに、残念でならない。

悪いのは自分ではないとそこまで主張するのであれば、裁判で全てを釈明してほしい。彼の類まれな論理的思考力でどこまで司法と戦えるのか、全世界が注目するだろうし、判決がどちらに転んでも映画化(Netflix化?)されるのは必須だろう。

ただその場合は日産もルノーも日本の検察も、気の毒な被害者として描かれることはないだろうから覚悟しておいたほうがいい。多くの従業員は被害者だけど、経営陣は被害者じゃない。あと、日本の検察との駆け引きは映画の中でブラック、あるいはドタバタコメディ的に描かれる可能性が高い。ゴーン氏の手記で一番注目を浴びたのは、ゴーン氏が収容された拘置所(牢屋と言ったほうが的確かも)の環境や取り調べの方法などで、アニメの国とはまた違った「不思議の国ニッポン」の異世界感と不条理感がフランス人にとって強烈だったから。(恐ろしさを感じた人が多いから、いっそルパンの銭形のとっつぁんみたいに、デフォルメしたキャラを登場させて笑いを取ってほしいね)

今度は楽器箱になど入らず、普通に飛行機に乗ってフランスに来るだけでいいんだから簡単だ。空港で逮捕されてすぐに裁判になるだろう。フランスの逮捕から裁判までは速いし透明性も高いから、彼の言う”曖昧な罪”とはならずに、日本での罪も含めて全貌が明かされるはずだ。そうしないのは、中東諸国やレバノンの不都合な事実も明るみに出てしまうために、命が狙われる危険性があるからかもしれない。とは言えこうして逃げ隠れしていても時間だけが無為に過ぎていくだけで、誰の得にもならない。せめて一刻も早く罪を償って罰金を支払って(余裕で支払えるんだし)国家に身を守ってもらい、その頭脳を堂々と経営に活かしてほしい。状況を打破して効率化を目指すことは、なによりも得意なことなんだから。