フランスとパリの冷房普及率は?

パリの冷房普及率は約15〜20%

調査によると、フランス全体の住宅冷房普及率は25%で、パリの住宅冷房普及率は約15〜20%と推定されています。

パリとフランス全国で普及率に差があるのは、パリが他の地域に比べて特別涼しいからではなく、パリなどの歴史ある街では、都市景観保護を目的として、歩道・公道に面する建物の壁面や屋根、バルコニーにエアコンの室外機を設置することに、自治体の許可及び共同所有者(全ての住人)の承認が必要となるからです。特に歴史的建造物や建築景観地区では、原則として許可が下りにくく、場所によっては全面的に禁止されています。

歴史的建造物には、多くの住民たちが居住する古いアパートメント(集合住宅)も含まれますが、たとえ新しい建物でも、室外機を壁面やバルコニーに固定する際は、全住民の同意(あるいは総会で多数決)が必要となります。これがかなりな難題で、室外機の外観を嫌う住民は年齢にかかわらず多いことから、全員の同意が取れることはまずないということが実情です。

パリの美しさは冷房を我慢する住民のおかげ?

パリの街が美しいのは、住民の努力による部分も大きく、バルコニーはものを置く場所ではなく(場所によっては小さなテーブルと椅子をバルコニーに出している家も見受けられますが、大きな通り沿いではできません)、花を飾る場合でも、赤のゼラニウムにほぼ統一されています。たとえ個々のバルコニーにとっては美しい修飾や植物であっても、統一感がなければごちゃごちゃと悪い意味でカラフルな見た目になり、オスマン調の白とグレーを基調としたシックな街の景観が損なわれるからです。

とは言えパリの住人には高齢者のひとり暮らしも多く、温暖化が年々深刻化しているなか、景観を優先するのか人命を優先するのかという究極の選択が求められる状況になりつつあります。

もしも統一感があり、外観が美しい室外機が存在すれば、自治体や住民たちの同意が取りやすくなるかもしれませんが、その場合でも古い建物に合った外観で目立つことなく、大きさや形、色など全員が同じ室外機を使用する必要があり、かなりハードルは高いと言えます。

建物のファサードに対するこだわり

なぜそこまでアパートの外観にこだわるのかというと、19世紀後半のパリは、広い通りを中心にして、整然とした街並みと視覚的調和を生むオスマン様式のスタイルで整備され、同じファサード(建物の前面)が連なって通りの両側を囲むように街が形作られました。

同様のスタイルが小さな通りにまで広がっていって今のパリの姿になったという歴史があり、全ての建物の外観は街の一部として、市や自治体によってかなり厳しく管理されてきたからです。

下の画像を見ていただければ分かるかと思いますが、建物の高さ、色、窓の大きさ、屋根の色、バルコニーのサイズから日除けの色(殆どが同じ色番のオレンジ色)や素材までを統一するように指定されており、バルコニーの手すりについても、多くが装飾的なロートアイアン(鍛鉄)製のレース模様のような繊細な手すりが使用されており、外から見えないようにものを置ける仕様になっていないのです。また火事の際などは、はしご車によって窓から救出されることが多いため、バルコニーに物を置かないように、消防からも厳しく指導されています。

このアパートのうちどれかに室外機が取り付けられていたら、すぐわかるし悪目立ちしてしまいますよね。建物によっては祝日に旗を飾ったり、クリスマスの飾り付けをすることなどは許可されていますが、それも長い間飾ったままにしておくと自治会から叱られます。

パリだけではなく、リヨンやマルセイユ、ニースなど、大きな街の中心部はこのようなオスマン様式が主流となっています。

例えばパリの中でも中心部から離れたり、郊外に入ると6階よりも高い高層ビル群があったり一戸建ても増えてきますが、それでも殆どの建物の前面がすっきりして、ごちゃごちゃと物を置く家が少ないのは、家の外観が町をつくっているという意識がフランス人に根付いているからかもしれません。

そのため室外機に嫌悪感を持つ人が少なくないのです。

フランスを襲う猛暑

とはいえパリも他の都市と同様に、年々温暖化が進んでおり、2025年6月には欧州各地で記録的な熱波が発生しました。特に6月23日~7月2日の10日間にわたってパリを含む多くの都市で40°C近い気温を記録し、またフランスでは珍しく夜になっても気温が落ちない熱帯夜が続きました。

フランスの気象庁である、メテオ‑フランスは6月29日正午からパリを含むイル=ド=フランス地域に警戒レベル「オレンジ(中リスク)」を発令しました。

つづく6月30日は、「6月として観測史上最高の日」とされ、全国約84県がオレンジ警戒、さらに16県が「レッド(高リスク)」警戒となる深刻な状況に至りました。

パリでは40°Cを記録し、エッフェル塔の展望台が安全のために一時閉鎖されるなど社会機能にも影響が出ました。

2025年6月、フランスでは235人が熱中症により死亡

この熱波により、6月23日から7月2日の間にフランスでは235人の熱中症による死亡が推定され、欧州全体では約1,500人の、気候変動による異常気象に直結した死者がでました。

また、水遊びなどで涼を求める人が増えた結果、欧州全体で溺死者が前年と比べ58%増の429人にのぼるなど、死者数への間接的な影響も指摘されました。

昼間の高温だけでなく熱帯夜の頻発により夜間の電気需要が激増し、その影響が鉄道や電力網にも波及し、停電が発生する地域もありました。更に発電所が熱による稼働制限を受けたため、電力の回復に時間がかかる地域もありました。

フランス政府による「Plan canicule(熱波対策計画)」とは?

熱波警戒体制の強化

2025年5月27日付けで、働く人々の熱中症対策を強化する政令(Décret n°2025‑482)が施行され、メテオ・フランス(気象庁)の警戒レベルに応じた具体的措置が定められました。

黄色警戒(Vigilance jaune)では「適切な換気」「水分提供」「作業時間の調整」などの予防措置を義務付けています。

オレンジ警戒(Vigilance orange)以上では「休憩の増設」「炎天下作業の制限」「体調に配慮した服装の提供」などを義務化しました。

7月1日以降は正式に雇用主(企業・公共機関)にも同様の対応義務が課され、全てのセクターでの実施が義務化され、建設や交通インフラなど屋外労働にも適用されました。

公共向け啓発と情報提供

- 気象庁による色分け警戒システム(緑→黄→橙→赤)と連動し、市民への注意喚起や行動指針を積極展開。特に黄色以上での水分補給や屋内涼環境の確保などを推奨。

- 外務省が旅行者向けに熱中症・健康対策を呼びかけるガイドを公表。(マスク避け、水分補給など)

- 政府のサイト、Service-Public.fr が市民向けに「涼しさを保つ工夫」「カフェイン・アルコール回避」「高齢者や子どもへの配慮」など基本対策を共有。

教育機関への措置

教育省からは全国の学校長や学区長に向けた通達が発出され、校内の換気・冷却対策、夏期休暇中の対応、試験時の配慮などが義務化されました。熱波のピーク時には小中学校での一部では午後の休校措置も実施されました。

インフラ・エネルギー対策

気温上昇による原子力発電所の冷却水温度制限が懸念され、EDF(フランス電力公社)による生産制限の可能性が示唆されました。また、需要急増に備えて需給バランスの確保が進められました。

エアコンを使わない都市冷房?

水を使った都市冷却ネットワーク

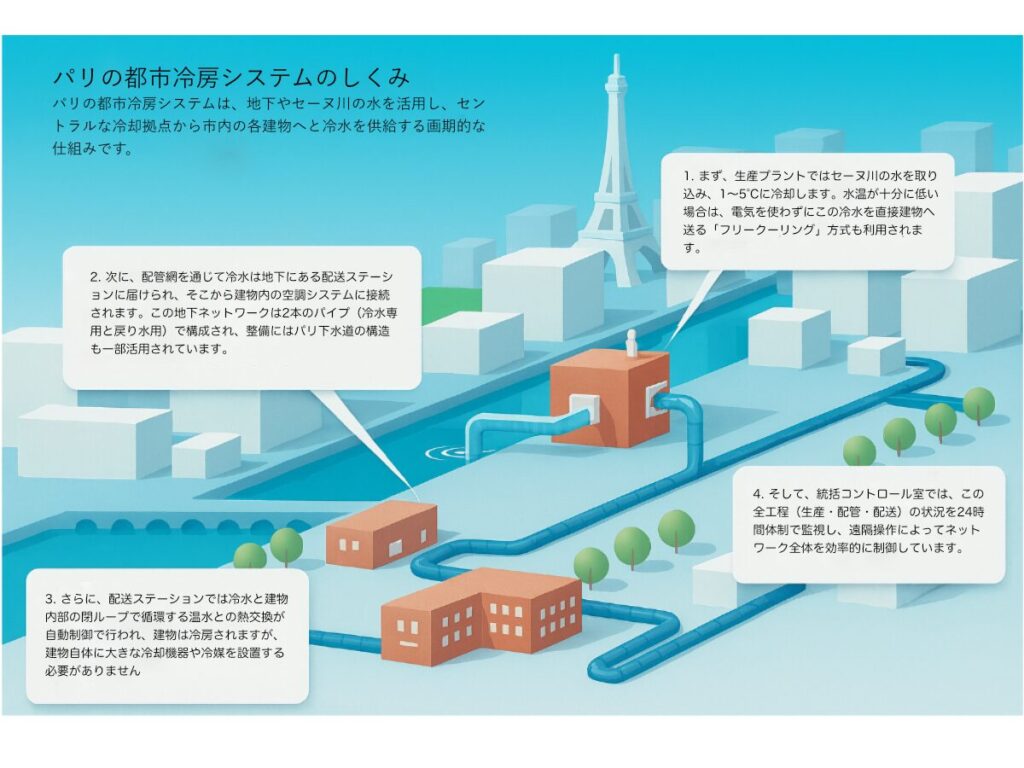

景観を損なわずに、住民たちの生活を熱波から守るために、フランス、特にパリ市が取り組んでいるのは、地下に敷設された約110 kmの配管網を通じて、川(セーヌ川など)や冷却設備で冷やした約4°Cの水を建物へ供給し、その熱を吸収した暖水を再び再冷却設備へ戻す「水を使った冷房ネットワーク」です。

熱交換器で建物内部の熱を吸収し、温まった水は再び冷却施設へ戻される閉ループシステムが採用されており、現在、Les Hallesや国会議事堂、フィルハーモニー・ド・パリ(19区)、ケ・ブランリ美術館、エコロジー省、Beaugrenelleショッピングセンター、Maison de la Radio(16区)、ルーヴル美術館など約900棟がネットワークに接続しています。

ヨーロッパで最大、世界で11番目に規模の大きな地下冷水ネットワーク

1991年に、パリ市はENGIEの子会社Climespace に対し、20年間にわたる冷房ネットワークの運営契約を締結しました。

10か所の冷房生産施設と4か所のエネルギー貯蔵施設が整備され、ヨーロッパで最大、世界で11番目に規模の大きな地下冷水ネットワークの核となる取り組みです。

2008年には本格稼働が始められ、2022年4月以降はEngieとRATPの合弁で「Fraîcheur de Paris」として運営されています。

約40 m地下の施設で濾過したセーヌ川の水を4 ℃まで冷却し、化学薬品や新たな水資源を使わずにCO₂排出削減や高いエネルギー効率を実現しています。

Fraîcheur de Parisとは?

パリ市は「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げており、Fraîcheur de Parisはその中核的インフラの一つです。2022年からの20年間のコンセッション契約では、ネットワークを約3倍に拡張し、学校・病院・高齢者施設など300以上の敏感施設にも冷房を提供予定です。

2023年からはパリの近郊、エソンヌ県の太陽光発電所による100%再生可能エネルギーで稼働し、将来は4か所の専用発電所で必要電力の70%を賄う計画です。

フリークーリング技術や太陽光発電の導入により、契約期間中に約30万トンのCO₂削減、年間13万m³の水資源節約が見込まれています。

Fraîcheur de Parisの最終目標は「世界最大の冷房ネットワーク」を首都全域に構築し、観光地や地下鉄駅、病院、学校を優先しつつ民間ビルも参加可能とすることで、個別エアコンを段階的に排除し、よりエコで快適な都市へと変革させながら、パリ以外の地域にも都市冷却ネットワークを拡大させていくことです。

ENGIEとRATPが選出された理由

2022年4月に、Fraîcheur de Paris(パリ都市冷房ネットワーク)は、Climespace に代わり、ENGIE(85%)とRATP(15%)の共同出資で運営される体制に移行しました。これは、既存の知見と新たなリソースを組み合わせ、ノウハウを継承しつつ事業を進化させるための戦略的な再編といえます。

ENGIEは、フランスを代表する多国籍エネルギー企業で、電力と天然ガスの供給、再生可能エネルギー(風力・太陽光・バイオマスなど)、原子力、施設運営など幅広い分野で事業を展開しており、1991年から子会社Climespaceを通じてパリの都市冷房ネットワークを30年以上運営してきた実績があり、技術や運営能力が豊富です。

RATPは、フランス政府が所有する公共交通運営機関で、主にパリとその周辺(イル=ド=フランス地域)の地下鉄、バス、トラム、RER(ハイブリッド型・高規格な通勤鉄道ネットワーク)を運行しています。

地下空間のインフラ整備、トンネル掘削、土木工事の専門スキルを持つ企業であり、メトロや電車網を管理する強みがあります。この技術力は、パイプ敷設や冷却施設の構築に極めて重要です。RATPの参加により、地下配管の拡張やメンテナンスがスムーズに進み、施設整備や運用の効率性が大きく向上します。

ENGIEの技術と資本力、RATPの地下インフラ施工力を結集することで、パリ市の脱炭素化・都市ヒート対策はより強固なものになります。公共契約の条件として、ERTC (エネルギー、環境、安全衛生) に関連したISO 認証取得や、都市整備との連携、社会的支援(雇用創出など)が求められており、Fraîcheur de Parisはそれらを一体的に遂行できる体制です。

ルーヴル美術館の例

例えばルーヴル美術館では、来館者によって発生する熱を温水として回収し、それを熱交換器によって川の冷水で冷却。冷却水は建物内に戻され、川の水はそのまま自然に戻されるサイクルが形成されています。

その結果、従来型の空調に比べてエネルギー消費が約50%、水使用量が65%以上、CO₂排出量が50%削減されました。また、都市部のヒートアイランド現象悪化要因となる室外機による排熱もないため、中心市街地の気温上昇を約1℃抑える効果も期待されています。

2025年6月、病院が初めて冷房ネットワークに接続

2025年6月末、病院としては初めて、パリ12区の眼科専門病院「Les Quinze‑Vingts」が初めて冷房ネットワークに接続されました。

これにより、9つの手術室や研究室が安定的かつ省エネに冷房されるようになりました。施設長ニコラ・ペジュ氏は「スタッフや患者にとって、安全で快適な環境を提供できる」と歓迎し、AP-HP(パリ公立病院)との他病院接続へ向けた協議も始まっています。

プライベート(私立)の病院の殆どが冷房完備であるいっぽう、パリの公立病院の殆どでは未だに冷房設備が導入されておらず(あっても扇風機程度)、猛暑の中で入院する患者の体力が衰える原因になってしまっています。

病院や老人ホームなど、高齢のかたが多い施設は特に猛暑の影響を受けやすいため、少しでも早く冷房ネットワークに接続できることが期待されています。

「フリークーリング(Free Cooling)」技術とは?

フリークーリングは、外気や自然の冷水などを活用して直接、または間接的(熱交換)に使って冷房を行う方法です。例えば、以下のような技術が該当します。

- 空気を使う方式(エアサイド・エコノマイザー型)

エアサイド・エコノマイザーは、冷房に外気を活用するHVAC(空調)システムで、屋外の涼しい空気をフィルターを通して室内へ取り込み、屋内の暖かい空気と置き換えることで、チラーなどの機械冷房の使用を減らせる仕組みです。ただ、Fraîcheur de Parisにおいては、自然冷源(セーヌ川水)を利用したウォーターサイド・エコノマイザー型が中核であるため、空冷システムは使用されていません。 - 水を使う方式(ウォーターサイド・エコノマイザー型)

川や湖、地下水などを冷媒として利用し、建物内の冷却水ループと熱交換します。冷却塔やチラー(冷凍機)をほぼ使わずに電力消費を抑えつつ冷水を生成します。このシステムは、冬季に冷水をそのまま使用する純粋フリークーリングと、冬季に取り込んだ冷水を夏まで保管して使用する季節間蓄冷に分かれます。- 冬季中心の「純粋フリークーリング」

冬のセーヌ川水は1〜2°C程度にまで冷たくなるため、この冷水をそのまま都市冷房のネットワークに導くことが可能です。これにより電力消費ゼロで大規模な冷房提供が可能です。

このシステムは、冬場でも冷房の需要がある施設(データセンター、特定の研究施設など)向けに活用されており、電気を全く使わない“完全なフリークーリング”として機能します。 - 冬の冷水を夏まで貯蔵しておく「季節間蓄冷(intersaisonnier thermal energy storage)」

Fraîcheur de Parisでは、地下タンク(約13,000 m³など)を用い、数ヶ月にわたって冷水を安定的に保存しています。この間の水温上昇は最低限(2〜5°C程度)に抑えられ、夏のピーク時に補助冷却として放出することで、電力によるチラー運転の削減に役立ちます。

- 冬季中心の「純粋フリークーリング」

セーヌ川の水を活用したフリークーリング

パリの都市冷却ネットワークは、冷却設備や熱交換器を経由せずに直接セーヌ川の冷水で冷やすフリークーリング方式を採用しており、都市・河川環境への配慮も徹底され、水温変化が5°C以上になることは避け、エコシステムへの影響を最小限に抑えています。

都市冷却ネットワークが、健康面のリスクを軽減できる理由

従来の個別空調機は、冷房能力が十分に発揮されないほどの高外気温になると効率が落ち、また屋外に熱を排出することで周辺の気温をさらに引き上げるという悪循環を生んでいました。

それに対し、セーヌ川の約4℃の水温を活用するフリークーリング方式を採用した都市冷却ネットワークでは、屋外気温に左右されず安定して低温の冷水を供給できるため、屋内環境を確実に快適温度に保ち、熱中症リスクを抑えつつ、停電による冷房切れや冷房機の故障の心配も軽減されます。

都市冷却ネットワークの拡大は都市のヒートアイランド現象そのものの緩和にもつながります。個別空調が排出する熱風が周囲に停滞することにより夏のパリ中心部では周囲より2℃以上も気温が高くなることがある一方、地下パイプで熱を輸送する都市冷却ネットワークは放熱を地中で行うため、地表面近くに熱を蓄積しません。

その結果、夜間に気温が下がりやすくなり、翌日の熱がこもりにくい気候環境をつくり出します。このポジティブなフィードバックは、外出時の熱中症対策だけでなく、夜間の睡眠の質改善や夜間冷房の削減にも貢献し、住民の生活全般にわたって健康的で快適な環境を提供します。

さらに、学校や保育所、老人ホーム、医療・福祉施設など、熱に弱い人々が過ごす公共施設を優先して接続することで、猛暑の際にも安全に過ごせる「避難所」的役割を兼ね備えた施設網を構築できる点も大きなメリットです。

都市冷却ネットワークが、エネルギー効率の向上に役立つ理由

都市冷却ネットワークは従来型の個別空調に比べておよそ2分の1の電力で同等以上の冷房効果を発揮します。これはダイレクトエバポレーションを行うフリークーリングだけでなく、夜間の余剰電力を利用して作った氷を昼間に溶かして冷熱を取り出す「アイスストレージ」の活用など、需要の少ない時間帯にエネルギーを先取りしてピーク時の負荷を平準化する仕組みを組み合わせているためです。

また、2023年にエソンヌ県で稼働を開始した太陽光発電所からの再生可能エネルギーで運用全体を賄うことで、化石燃料由来のCO₂排出もゼロに近づけています。

集中管理により冷却能力の過不足をリアルタイムで調整できるため、各施設ごとの個別運転による無駄なオンオフを減らし、電力需要の急激な増加を防ぐほか、電力系統全体の安定性向上にも寄与します。

パリ市は、古き良きパリの景観を守った

都市冷却ネットワークの恩恵を受けているのは、パリ市の住民だけではありません。

パリを訪れる観光客の多くが、ルーブル美術館などの美術館や歴史的建造物など、真夏でも中はひんやりと自然に涼しいのに、丁寧に補修を続け、当時のまま残されてきた部屋の隅にエアコンやケーブル、建物の外の室外機などを見つけて現実に引き戻されることがなく、またクラッシックのコンサートやオペラで、耳障りなエアコンの動作音に気を取られることなく、いにしえのパリやその芸術を純粋に楽しめることに驚きます。

パリ市は、他の大都市によく見られるような、建物の屋上や裏側にエアコンの室外機が集中するような光景を避け、猛暑から住民や観光客を守ると同時に、空中から、またどの角度から街を撮影したとしても、過去から続くパリの美しい街並みを守るという難題を、都市冷却ネットワークによって実現させたのです。

この取り組みは2011年にGlobal District Energy Climate Awards(世界地域エネルギー気候賞)を受賞し、都市冷房の国際的モデルケースとして高く評価されています。

今後の展望

各家庭への普及計画は?

現在のところ、パリ市が運営する都市冷却ネットワーク「Fraîcheur de Paris」は事務所ビルや文化施設、病院、学校、集合住宅や商業施設のような大規模・中規模の建築物を対象としており、個々の戸建住宅やマンションの専有部分を直接カバーする計画は設けられていません。

そもそもネットワークの構造自体が、長大な地下トンネルを通して冷水を大量に循環させる「トランク・アンド・フィーダー」方式を前提としており、配管径や冷水量、熱交換設備の費用対効果を考えると、1世帯ずつの小規模需要には向いていないためです。

すべての家庭が対象になるわけではない

しかし近年、集合住宅のうち熱ストレスの高いエリアや高密度エリアを中心に、管理組合単位・デベロッパー単位での接続を検討する動きが出てきています。

まずは、個人的に冷房設備を購入することが難しい、新たに建設される低所得者のための社会的住宅(HLM)や、既存の集合住宅をまとめてスマートシティ化する再開発プロジェクトから着手して、ネットワーク側の分岐ポストを増設し、各住戸までの分岐配管を一括設置することで、冷房コストと初期投資を抑えつつ一部共同住宅への導入が可能になる見通しです。

とはいえ、この場合でも個々の居住ユニットに冷水を送るためには専用の熱交換器や空調ユニットの更新が必要となり、既存の戸建住宅や小規模集合住宅に対して“すべての家庭”を対象とするには、都市全体で見てもインフラの大幅な増強とコストの回収スキームを確立しなければ実現できません。

パリ市の今後の取り組み

今後の展望としては、集合住宅のうちでも近代的な団地や低所得者向け住宅を優先モデルケースとし、導入・運用のノウハウを蓄積しながら「小口需要への対応力」を高めていくフェーズへの移行が計画されています。

加えて、分散型ヒートポンプや蓄熱タンクといった「小規模エネルギーユニット」を各建物に併設し、ネットワークからの冷水の利用率を最適化するハイブリッド運用モデルが検討されつつあり、将来的には一般的なマンションやオフィスビルの一部がネットワークに組み込まれる可能性が高くなっています。

現段階のパリ市計画では、現在進めている公共施設や大規模集合住宅、商業ビルを中心に拡充していく方針です。その後、ネットワーク自体の拡張ペース(2042年までに配管延長250 km、300か所の敏感施設接続)や電力・冷水生産能力の増強に合わせて、導入対象の裾野を徐々に広げていく構想となっています。

パリの春から夏への移り変わりって、ドラマチックというか、「マント(外套)から水着へ」と言われるくらい、一気に暑くなるんだ。スプリングコートなんて各ブランドが出しているけど、いったいいつ着たらいいの?って感じだよ。夏が始まるのがいつなのか予測できないから衣替えなんて準備できないし、とは言ってもフランス人って実はそんなに服を持っていないから、衣替えの必要もないんだけどね。冷房についても、2000年代に入っても殆どの会社では大体6人に1台くらいの割合で、昔ながらの背の高い扇風機が置かれていたけど、扇風機でもあればまだ近代的なほうで、書類で扇いでいるだけの人も多く、昭和初期的な呑気な夏の風景だった。そこに約15,000人の死者を出した2003年の記録的な猛暑が来て、それ以降、猛暑日が年々増えてきているから、さすがに近代的なオフィスやホテルではエアコンが導入されつつあるけど、家庭でエアコンを使っている人は今でもごく少数。エアコンと言っても室外機の必要のない窓用ホース付きのポータブル型エアコンか、室外機が内部に一体化したモノブロック型が主流だから、扇風機の前に氷を置いたほうが速く冷える、とまで言われて殆ど普及していないんだ。電気代が高いわりに効果が低いからね。だからいきなり猛暑がやってくると、高齢者を中心に熱中症でバタバタと倒れてしまうんだ。

今年の6月の熱波も突然始まって、例年以上にキツかった… パリ市は図書館や市役所を解放して「公共施設で涼んで!」と呼びかけていたけど、そこで寝るわけにはいかないし、やっぱり自宅で我慢しちゃうよね。

うちも室外機の設置は禁止されているから扇風機を強にして寝ていたら、なんと停電になっちゃった! 40°Cからなかなか下がらない熱帯夜で扇風機も冷蔵庫も使えない絶望感と言ったら… 幸い、停電は建物レベルで、わりとすぐに復旧したので事なきを得たけど、その後は怖くなって扇風機を「中」にしたよね、大した影響力はないと思うけど。そのせいかあまりに寝苦しくて、夢でエアコンがガンガンに効いている東京の喫茶店に入って、氷入りのアイスコーヒを飲むところで目が覚めてしまった、残念!(どちらもフランスには存在しないからね…泣)やっぱり停電時も使える充電式の扇風機を買っておくべきかなあ、中華製の充電式は火事が怖いから、日本製が欲しいけど見つからないんだよ。日本では家庭用扇風機なんて今更力を入れていないのかなあ。

結局、家庭にエアコンが普及しないのは、景観(室外機)の問題だけじゃなくて、電力インフラの問題でもあることを痛感したんだ。古い街だから、各家庭がエアコンなんて使う日が来るなんて想像もしていなかったんだね。しかも都市のインフラを近代化したのが比較的早かったから、今からインフラをやり直すのが難しいという。

エコ意識の高いフランスで、これから高電力のインフラが各家庭用に整備されるとは考えにくい、そうなると都市冷却ネットワークが早く一般家庭にまで普及することを祈るしかない。現在のパリ市の計画には、個別の家庭への普及までは入っていないようだけど、フランスのアパート(集合住宅)の多くは温水式セントラルヒーティングを採用していて(お湯暖房は空気を汚さないし火事の心配もない。温度調節とかタイマーなんてついてないけどね)、水を暖房に使うことには昔から慣れているから、冷水を地下から各建物まで引っ張ってこれたら、各家庭の暖房用のパイプをそのまま使用できそうだ。すでに大規模・中規模の建築物に冷却ネットワークが普及してきているおかげで、冷房の消費電力が約半分になり、ヒートアイランド現象を緩和してくれているから、都市自体の停電のリスクは減っているしね。(うちの建物が停電になったのは古いせい)6月30日の猛暑日には、水温の上昇が危険レベルに達したために各原発の電力生産制限が起こり、都市冷却ネットワークのない地方都市では地域レベルで続々と停電が発生していた、これは原発依存国の課題ではあるけど。大規模な冷房施設が多く、観光客の多いパリ市で大規模な停電が起こらないのは都市冷却ネットワークのおかげだ、実際に大きな建物から排出されるモワーっとした熱気がなくなって随分と楽になってきているし、都市冷房計画には感謝と期待しかないよ。

とはいえ個々の家庭にまで冷水冷房が普及するのはまだまだ先になりそうだから、それまでにダイキンさん、美しくて目立たない家庭用の室外機の開発をよろしくお願いします!(ちなみにフランスでも冷房機のトップブランドは日本のダイキンさんか日立さんで、ユーザーからの信頼も一番高い。すごいよね。)